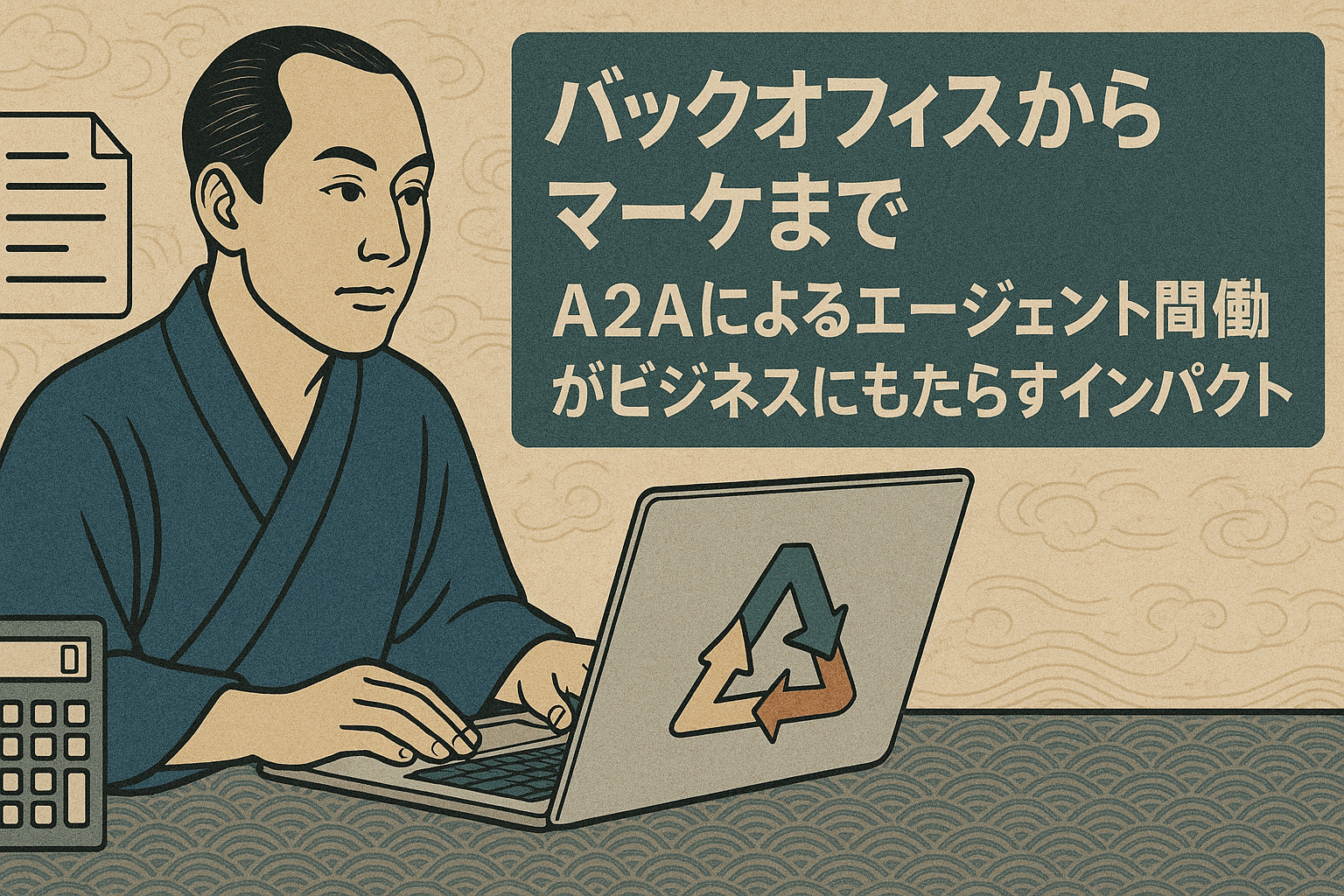

バックオフィスからマーケまで|A2Aによるエージェント間協働がビジネスにもたらすインパクト

生成AIの次のテーマは、 「エージェント同士がどう協働するか」 です。A2A(Agent to Agent)というエージェント間プロトコルを起点に、バックオフィスとマーケティングをまたぐ業務をどこまでつなぎ、どこから人が関わるのか。実務目線で整理していきます。

ここ数年で、マーケティング担当者が使う生成AIは「会話型チャット」から、「タスクを自律的に進めるエージェント」へと進化してきました。 しかし現場では、エージェントが単発タスクをこなすだけで、バックオフィスや他部署とつながり切れていないケースも多いのではないでしょうか。

例えば、広告レポートを自動作成するマーケティングエージェントと、請求書を自動作成する経理エージェントがそれぞれ別々に動いているだけでは、 「売上・コスト・LTV」のような全体像は見えにくいままです。 ここで鍵になるのが、エージェント同士の共通言語・共通ルールとして機能する A2A(Agent to Agent)プロトコル です。

A2Aとは、エージェント同士がやり取りする 「メッセージの形式・流れ・役割分担」を決める考え方です。 人間の組織でいう「業務フロー」「稟議ルール」「引き継ぎフォーマット」を、エージェント同士の世界に持ち込むイメージに近いです。

本記事では、バックオフィスとマーケティングをつなぐ文脈から、A2Aの基礎とインパクトを整理しつつ、 どのように導入・設計すれば日々の業務に活かせるのかを、マーケティング担当者の目線で解説します。

概要

A2Aを「業務フロー図」として捉える

A2A(Agent to Agent)は、エージェント同士が協働するための 共通プロトコル(ルールセット) を指す概念です。 エージェントが増えるほど、 「誰が」「いつ」「どの情報を使って」「どんな判断をするか」を曖昧なままにすると、処理の重複やミスが増えます。

A2Aはこの課題に対し、以下のような観点を整理するためのフレームとして役立ちます。

- タスクや依頼内容をどのようなメッセージ形式で渡すか

- エージェントの役割(専門分野・権限・責任範囲)をどう分担するか

- 実行結果やログをどのように記録し、別のエージェントへ引き継ぐか

- 人間の承認や介入をどのタイミングで挟むか

エージェント間で交わされるメッセージは、以下のような要素で構成されます。

- 目的:何を達成してほしいか(例:「広告レポートの草案を作成して」)

- コンテキスト:前提条件や制約(例:「今月の予算と実績」)

- 入出力フォーマット:インプットとアウトプットの形式(例:「表+サマリー」)

- 次のアクション:結果を誰に渡すか(例:「経理エージェントへ共有」)

人間同士のメールやチャットでも、「依頼のフォーマット」が整っていると仕事がスムーズになります。 A2Aは、その考え方をエージェント間コミュニケーションに持ち込み、チームとして動ける状態を作るための仕組みといえます。

バックオフィスとマーケティングの間で起きがちな「分断」

A2Aが注目される背景には、部門間のデータやプロセスの分断があります。 バックオフィスとマーケティングの世界を見比べると、次のような「すれ違い」が起きやすい構造があります。

- マーケティングは「キャンペーン指標」に集中しがちで、会計・原価までは追い切れない

- バックオフィスは「仕訳・支払・契約」に集中しがちで、施策の背景や意図までは追いにくい

- データが別々のツールに散在し、同じ指標でも定義や粒度が異なる

A2Aを通じてエージェント同士を接続すると、これらの分断をまたいで「施策 → 数字 → 利益貢献」までを一本のストーリーとして追いやすくなります。

利点

A2Aならではの「つながり方」のメリット

A2Aを取り入れることで、単体エージェントでは得にくい価値が生まれます。 ここでは、バックオフィスとマーケティングの文脈で感じやすい利点を整理します。

エージェント同士が直接連携することで、依頼待ち・確認待ちの時間を減らし、 キャンペーン開始から請求処理までの流れを短くできます。

マーケ指標と会計・販売データがエージェント間で自然に紐づくため、 施策ごとの採算性を今よりも細かく把握しやすくなります。

反復的な確認・転記・照合作業をエージェント間で処理できるため、 担当者は戦略やクリエイティブ、社内調整などにより時間を割きやすくなります。

バックオフィス視点の利点

- 広告費や制作費の情報が、マーケティングエージェントから標準化された形式で届く

- 仕訳候補や勘定科目の提案まで自動で行われ、担当者は確認に集中できる

- 同じフォーマットで過去案件を検索し、過去の支出・契約条件との比較がしやすくなる

マーケティング視点の利点

- 施策別のコスト情報がタイムリーに反映され、配信調整やチャンネル配分の見直しに活かしやすい

- バックオフィス側の制約(支払サイト・契約上の条件など)をエージェントが把握し、プラン策定時点で考慮できる

- レポート作成時に「数字の裏付け」として使える情報が自動で集約される

A2Aを導入すること自体が目的ではなく、「部門をまたいだ意思決定の質を高めること」がねらいです。 メリットを検討するときは、単純な工数削減だけではなく、 「どのレベルの意思決定が変わると嬉しいか」 もセットで考えると設計の方針が見えやすくなります。

応用方法

バックオフィスとマーケティングをまたぐ具体シナリオ

ここからは、マーケティング担当者がイメージしやすいように、A2Aを活かした具体的なシナリオをいくつか紹介します。 日々の業務に引き寄せながら、「どこをエージェント同士に任せると効果的か」を考えてみてください。

シナリオ①:キャンペーン企画から予算申請・稟議まで

- マーケティング企画エージェント

- 予算試算エージェント

- 稟議ドラフト作成エージェント

新しいキャンペーンを企画する際、マーケティング企画エージェントが過去の施策や市場トレンドを踏まえたプランを作成し、 その内容をA2Aメッセージとして予算試算エージェントに渡します。

予算試算エージェントは媒体費・制作費・人件費の見込みを整理し、想定売上や粗利益とあわせて数パターンの予算案を提示。 さらに、その結果をもとに稟議ドラフト作成エージェントが、社内フォーマットに沿った申請書のたたきを生成します。

- 最終的な施策の意図やターゲットの絞り込み

- どの予算パターンを採用するかの判断

- 社内の背景事情を踏まえた稟議文言の微調整

シナリオ②:広告レポートから会計連携・粗利確認まで

- 広告集計エージェント

- 売上・コスト照合エージェント

- 粗利・LTVダッシュボードエージェント

月次の広告レポート作成では、広告集計エージェントが媒体レポートや計測ツールからデータをまとめ、 施策別の指標を整えます。この結果をA2Aメッセージで、売上・コスト照合エージェントへ渡します。

売上・コスト照合エージェントは、会計・販売データと広告データの対応関係を整理し、 施策ごとの粗利や顧客単位の収益性を推計。その出力を受け取った粗利・LTVダッシュボードエージェントが、 担当者が見やすい形式に可視化します。

この一連の流れをA2Aで標準化しておけば、新しい媒体やチャネルが増えたときも、 「どのエージェントにどの形式でデータを渡すか」を合わせるだけで、全体フローに組み込みやすくなります。

シナリオ③:契約・法務チェックとキャンペーン進行の連携

- キャンペーン進行エージェント

- 契約ドラフトエージェント

- 法務チェックサポートエージェント

インフルエンサー施策やタイアップ企画など、契約が絡む施策では、キャンペーン進行エージェントが企画内容や実施条件を整理し、 A2Aを通じて契約ドラフトエージェントへ連携します。

契約ドラフトエージェントがたたき台を作成し、法務チェックサポートエージェントが重要な条文やリスクポイントを一覧化。 最終的な確認・判断は人間の法務担当が行うものの、その前段階を効率よく整えることができます。

このように、A2Aの発想を取り入れることで、マーケティングの外側にあるバックオフィス領域とも自然につながるシナリオが見えてきます。

導入方法

小さく始めて「エージェント間の型」を育てる

A2Aは大掛かりなシステム導入が前提というよりも、 「小さなワークフローから型を作る」 アプローチと相性が良い考え方です。ここでは、導入時のステップを実務目線で整理します。

ステップ①:エージェント間でつなぎたい業務を決める

まずは、マーケティングとバックオフィスの間で「行ったり来たりしている業務」を洗い出します。 具体例としては、次のようなテーマが候補になります。

- 広告費・制作費の見積もりと、予算管理・実績管理

- 施策レポートと、費用対効果の評価資料の作成

- キャンペーンに紐づく契約・支払条件の整理

ステップ②:関わるエージェントの役割をシンプルに定義する

次に、その業務に関わるエージェントの役割をシンプルな言葉で定義します。 このとき、 「人間なら何を担当しているか」 をイメージしながら役割を決めると、ステークホルダーに説明しやすくなります。

- マーケ担当エージェント:施策内容・KPIの整理

- 集計エージェント:媒体データの取得・整形

- バックオフィスエージェント:勘定科目・支払条件の整理

- レポートエージェント:担当者向けの報告書たたき台作成

役割が曖昧なままだと、エージェント間で処理が重複したり、 「どちらが最終責任を持つのか」がわかりにくくなります。 人間の組織図と同じように、誰が何を担当するかを簡潔に定めておくことが重要です。

ステップ③:メッセージフォーマットを決める

役割が見えてきたら、エージェント間で交わすメッセージのフォーマットを決めます。 最初はシンプルで構いませんが、少なくとも次のような項目は押さえておくと運用しやすくなります。

- タスクID・案件名(どの施策に紐づくのか)

- 依頼内容(何をしてほしいか)

- 必要なインプット(どのデータを使うか)

- アウトプット形式(表・文章・グラフなど)

- 次のアクション先(どのエージェント・どの人に渡すか)

フォーマットは一度で完璧にしようとせず、運用しながら改善していくイメージで十分です。 「この項目が抜けていると毎回聞き直すことになる」という項目を追加していくと、自然と実務に合った形に近づいていきます。

ステップ④:ログの残し方・レビューサイクルを設計する

A2Aでエージェント間の連携を進めるほど、ログや履歴の扱いが重要になります。 ログをどのように残し、誰がどの頻度でレビューするのかを決めておきましょう。

- どのメッセージを保存対象にするか(例:重要な決定に関わるもの)

- 誤った判断があった場合のフィードバック方法

- 運用ルールの変更をどう共有するか(エージェントと人の両方)

未来展望

「部門をまたぐエージェント・チーム」が当たり前になる世界

今後、生成AIプラットフォームや業務ツールの側でも、A2A的な発想を取り込んだ連携機能が増えていくと考えられます。 ここでは、近い将来に起こり得る変化をマーケティング視点で整理します。

「エージェント・チーム」のテンプレート化

現在は、各社がそれぞれ独自にエージェントを設計している段階ですが、 将来的には「B2Bマーケチーム向け」「サブスクビジネス向け」など、 業種・業態に応じたエージェント・チームのテンプレートが提供される可能性があります。

その際、A2Aプロトコルとして、

- どのエージェントがどのタイミングで呼び出されるか

- どのようなメッセージ形式で情報が受け渡されるか

- 人間の承認フローをどう挟み込むか

といった設計があらかじめ組み込まれ、企業側は自社に合わせて微調整するだけで利用できるようになるかもしれません。

「人間の専門性 × エージェント」の再定義

エージェント同士の連携が進むと、人間の役割も変化していきます。 例えばマーケティング担当者は、単にKPIを追うだけではなく、 「エージェントをどう編成してビジネスのストーリーを作るか」 を考える役割に近づいていきます。

これは、プロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャーの役割に似ています。 エージェントを単なる自動化ツールではなく、 「自分のチームの一員」として捉えられるかどうかが、今後の差分になっていきそうです。

A2A時代のマーケターは、「どの指標を追うか」だけでなく、 「どのエージェントにどの仕事を任せるか」をデザインする存在になります。 ビジネスとテクノロジーの両方に触れながら、エージェントを活かすスキルセットを育てていきたいところです。

まとめ

A2Aで「部門をまたいだ一連の流れ」を描き直す

本記事では、バックオフィスからマーケティングまでをつなぐ文脈で、A2A(Agent to Agent)によるエージェント間協働の考え方を整理しました。

まずは、自社の中で「部門をまたいでいるけれど、毎回同じようなやり取りを繰り返している業務」を一つ選び、 そこに関わるエージェントを2〜3体だけ設計してみるのがおすすめです。 小さな成功体験を積み上げながら、自社なりのA2Aスタイルを育てていきましょう。

FAQ

A2Aとエージェント活用に関するよくある疑問

かならずしも新しいツールが必要になるとは限りません。 既に利用しているAIエージェント機能やワークフローを整理し、 「どのタイミングで、どの情報を、どの形式で渡すか」を決めるだけでもA2A的な設計は始められます。 将来的にツールを入れ替える場合も、プロトコルの考え方はそのまま活かせます。

おすすめは、「関係者が多いが、やること自体は毎月あまり変わらない業務」です。 例えば、月次レポート、予算・実績の確認、キャンペーンの簡易稟議などが候補になります。 手順がある程度決まっているため、エージェント間のメッセージフォーマットを設計しやすくなります。

A2Aを設計する際は、どこまでをエージェントに任せ、どこから人が判断するかを決めておくことが大切です。 重要な契約や大きな金額が絡む場面では、人間の承認を必須にするなど、 リスクの大きさに応じて関与レベルを調整しましょう。 また、ログを残して定期的にレビューすることで、判断の精度も徐々に高めていけます。

一つは、業務フローを言語化するスキルです。「誰が・いつ・何をしているか」を図やテキストで整理できると、 エージェントの役割分担を設計しやすくなります。 もう一つは、指示文やプロンプトを整えるスキルです。エージェントに求めるアウトプットの条件を具体的に伝えられるほど、 A2Aでの連携もスムーズになっていきます。

いきなり技術的な話から入るのではなく、まずは「業務のどの部分が楽になるか」「どのような情報が見えるようになるか」といった 実務上のメリットから共有するのが良いでしょう。 小さな業務フローを題材にし、エージェント間のやり取りを紙やホワイトボードに書き出しながら、 一緒にA2Aの設計を進めると共通理解を得やすくなります。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-82-120x68.png)