「生成AI」「メタバース」「Web3」…次々と現れる新しいテクノロジーの波に、圧倒されていませんか?デジタルマーケティングの担当者として、これらのトレンドを無視することはできません。しかし、どれが本当に重要で、どれが一過性のブームなのかを見極めるのは至難の業です。この混沌とした状況は、もはや特別なことではなく、私たちの「ニューノーマル」と言えるでしょう。

そんなテクノロジーの荒波を乗りこなすための羅針盤、それがITアドバイザリー企業ガートナーが毎年発表する「ハイプ・サイクル」です。これは単なる技術リストではありません。どの技術にいつ投資し、どの技術は静観すべきか、戦略的な意思決定を支援してくれる強力なツールなのです。

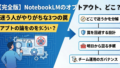

この記事では、ハイプ・サイクルの基本的な読み解き方から、2025年以降のマーケティングを根底から変える可能性を秘めた2つの最重要テクノロジー、「マシンカスタマー」と「AIエージェント」に焦点を当て、その本質と実用的な応用方法を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、未来のマーケティング戦略を描くための、明確な地図を手にしているはずです。

概要:ガートナーのハイプ・サイクルを読み解く

テクノロジーの「一生」を可視化する未来予測ツール

ガートナーのハイプ・サイクルは、特定のテクノロジーが社会に登場してから、広く受け入れられるまでの成熟度、採用状況、そして社会的な適用度を視覚的に表現したグラフです。重要なのは、これが単なる技術の進化を示すだけでなく、テクノロジーに対する人間の期待や心理の変動を描き出している点です。まるで一つのテクノロジーがたどる「ライフストーリー」のように、期待と熱狂、幻滅、そして実用化というドラマを可視化してくれます。

マーケティング担当者にとって、このツールは戦略的な不安を管理するためのフレームワークとして機能します。常に新しい技術を採用しなければならないというプレッシャーは、時に判断を誤らせ、無駄な投資につながりかねません。ハイプ・サイクルは、「なぜ今この技術に投資するのか」あるいは「なぜ今はまだ投資しないのか」を客観的なデータに基づいて説明するための共通言語を提供します。これにより、漠然とした不安を、計画的で合理的な戦略へと転換させることが可能になるのです。

5つのフェーズ解説:黎明期から生産性の安定期まで

ハイプ・サイクルは、テクノロジーのライフサイクルを5つの特徴的なフェーズに分けて示します。それぞれのフェーズを理解することで、自社がどのタイミングで技術に関わるべきかのヒントが得られます。

)

技術的なブレークスルーが起き、メディアや一部のアーリーアダプターの注目を集め始める段階です。概念実証(PoC)は行われますが、まだ実用的な製品はほとんど存在せず、商業的な成功も未知数です。マーケターにとっては、新しい概念や可能性にアンテナを張る時期と言えます。2024年のレポートでは「ヒューマノイド」や「6G」などがこの位置にあります。

初期の成功事例がメディアで大々的に報じられ、社会的な期待が最高潮に達する時期です。多くの企業が参入し、関連製品やサービスが次々と登場します。しかし、多くの場合、技術の実際の実力以上に期待が先行しています。2023年の「生成AI」や2024年の「検索拡張生成(RAG)」が典型例です。マーケターは導入への強いプレッシャーを感じる一方で、冷静な見極めが求められます。

過度な期待に応えられず、導入プロジェクトが失敗したり、思ったような成果が出なかったりすることで、関心が急速に薄れていく時期です。技術の限界や課題が露呈し、多くの企業が撤退します。しかし、このフェーズは「失敗」ではなく、市場が本物と偽物を選別する重要なフィルターとして機能します。ここで生き残った技術や企業こそが、真の価値を提供する可能性を秘めています。マーケターにとっては、この時期にこそ、現実的なユースケースを見極め、小規模な検証を始める絶好のタイミングと言えるでしょう。

技術の利点や実用的な応用方法がより広く理解され始める復活の時期です。第2世代、第3世代の製品が登場し、具体的な成功事例が増えてきます。技術の導入方法やベストプラクティスが確立され、より多くの企業が現実的なメリットを享受できるようになります。例えば「パーソナライゼーションエンジン」などがこの段階にあり、マーケターは明確で再現性のある活用法を見出しやすくなります。

テクノロジーが主流となり、その価値が広く社会に認知された安定期です。市場での評価も定まり、多くの企業にとって当たり前のツールとして活用されるようになります。「クラウドコンピューティング」が良い例で、今やマーケティング活動に不可欠なインフラとなっています。この段階の技術は、マーケターの標準的なツールキットの一部となります。

2025年を象徴するメガトレンド:自律型AI時代の幕明け

2024年から2025年にかけてのハイプ・サイクルが示す最も重要なメッセージは、「自律型AI(Autonomous AI)」への大きなシフトです。これまで世間の注目を一身に集めてきた生成AIは、「過度な期待」のピークを越え、幻滅期へと向かいつつあります。しかし、これはAIの進化の終わりを意味するわけではありません。むしろ、生成AIが切り拓いた土台の上で、次の革命が始まろうとしているのです。

自律型AIとは、人間の監視を最小限に抑え、自ら環境を認識し、意思決定を行い、目標を達成するために行動できるAIシステムを指します。これまでのAIが人間の「指示待ち」だったのに対し、自律型AIは「自ら考えて動く」存在です。このメガトレンドの中に、「マシンカスタマー」や「AIエージェント(自律エージェント)」、「マルチエージェントシステム」といった、未来のビジネスを形作る重要なテクノロジーが含まれているのです。

利点:なぜマーケターはハイプ・サイクルを無視できないのか

投資タイミングを見極め、無駄なコストを削減する

ハイプ・サイクルを活用する最大の利点の一つは、マーケティングテクノロジー(Martech)への投資判断をより戦略的に行えるようになることです。単なるトレンド追従者ではなく、賢明な投資家になるための指針を与えてくれます。「過度な期待」のピーク期にある技術への投資は、高リスク・高リターンですが、多くは期待外れに終わります。一方で、「啓発期」に入った技術は、リスクが低減し、現実的なROIが見込めるようになります。ハイプ・サイクルは、自社のリソースとリスク許容度に合わせて、「いつ投資し、いつ待つべきか」を判断するための客観的な根拠となり、CMOが重視するMartechのROI向上に直接貢献します。

競合に先んじて未来の市場に適応する

ハイプ・サイクルは、未来の市場動向を予測する競合分析ツールとしても非常に有効です。「黎明期」にあるテクノロジーを注視することで、競合他社がまだ気づいていない市場の大きな変化を早期に察知できます。例えば、ある技術が「生産性の安定期まで5~10年」と示されている場合、それは単に技術が成熟するまでの時間ではありません。企業がその技術を導入し、業務プロセスを変更し、人材を育成し、組織文化を変えるのに必要な「組織変革のリードタイム」を示唆しているのです。この時間軸を理解することで、マーケターは長期的な視点に立ち、必要なスキルセットの構築、データ戦略の見直し、新しいビジネスモデルの検討などを、競合に先駆けて始めることができるのです。

新技術導入における現実的なROIを設定する

新しいテクノロジーを導入する際、経営層や関連部署からの期待値を適切に管理することは、プロジェクトの成否を分ける重要な要素です。特に「過度な期待」のピーク期にある技術は、「導入すればすぐに魔法のような成果が出る」という誤解を生みがちです。ハイプ・サイクルを使えば、「この技術はまだ幻滅期にあり、今回の導入は大規模なROIを目指すものではなく、将来に向けた学習と知見獲得を目的とした実験的な取り組みです」といったように、ステークホルダーに対して現実的な目標設定を促すことができます。これにより、短期的な成果が出なくてもプロジェクトが頓挫することを防ぎ、長期的な成功に向けた土台を築くことが可能になります。

応用方法:【注目技術①】マシンカスタマー:新しい顧客の誕生

「機械が顧客になる」とはどういうことか?

「マシンカスタマー」とは、人間以外の経済主体が、自律的に商品やサービスを購入するという、これまでの常識を覆す概念です。これは、単なる自動化とは根本的に異なります。従来の自動発注システムは、「もし在庫が5個以下になったら、サプライヤーXから再注文する」といった、あらかじめ決められたルールに従うだけでした。

しかし、マシンカスタマーは自ら意思決定を行います。例えば、スマートプリンターがインク残量を検知した際、「複数のECサイトで純正インクと互換インクの価格、レビュー、納期を比較し、最もコストパフォーマンスの高い選択肢を自ら判断して注文する」といった行動をとります。工場であれば、生産計画と部品の消耗率を予測し、「価格、品質、納期、さらにはサプライヤーの環境負荷まで考慮して、最適な調達先とリアルタイムで交渉し、発注する」ことも可能になります。彼らはもはや単なるツールではなく、市場に参加する独立した「顧客」なのです。

マーケティングへの衝撃:感情から論理への大転換

マシンカスタマーの登場がマーケティングに与える最も大きな衝撃は、数百年続いてきた「感情へのアプローチ」が通用しなくなることです。これまでのマーケティングは、人間の心理や感情、時には非合理的なバイアスに働きかけることで成り立ってきました。郷愁を誘うブランドストーリー、購買意欲を掻き立てる美しいパッケージ、有名人による推薦、レジ横の衝動買いを誘う商品陳列――これら全てが、論理だけで動くマシンカスタマーには意味をなしません。

彼らの購買基準は、APIを通じて取得されるデータ、仕様書、性能指標、価格、納期といった純粋な論理に基づきます。ブランドへの愛着や信頼は、感情的なつながりではなく、過去の取引における「納期の正確さ」「APIの安定性」「データの透明性」といったパフォーマンスによってのみ築かれます。たった一度のシステムエラーや配送遅延が、サプライヤーを永久に変更する理由になり得る、非常にシビアな世界です。

マーケティングのパラダイムシフト

| 要素 | 従来のマーケティング (人間顧客向け) | 未来のマーケティング (マシンカスタマー向け) |

|---|---|---|

| アプローチ対象 | 感情、心理、バイアス | 論理、アルゴリズム、データ |

| 主要な接点 | ウェブサイト、広告、店舗 | API、データフィード、機械可読な仕様書 |

| ブランドロイヤルティ | 共感、信頼、ストーリー | パフォーマンス、信頼性、効率性 |

| コミュニケーション | クリエイティブなコピー、魅力的なビジュアル | 構造化されたデータ、正確なスペック情報 |

マシンカスタマー時代のマーケティング戦略

この新しい顧客に対応するため、マーケティング戦略は根本的な見直しを迫られます。もはや、マーケティング部門、営業部門、IT部門が縦割りで機能することは許されません。マシンカスタマーというアルゴリズム顧客に対応するためには、これらの部門が融合したハイブリッドな「Go-to-Machine」チームが必要になります。

- マシン向けのSEO (MEO: Machine Engine Optimization): 人間が読むためのクリエイティブなウェブコピーだけでなく、機械が正確に解釈できる構造化されたデータやAPIを提供することが重要になります。製品情報、価格、在庫、仕様などをリアルタイムで、かつ機械可読な形式で公開する戦略が必要です。

- プログラマティック・セールス: 営業プロセスは高度に自動化され、人間は大規模なB2B契約や、最終的な意思決定者である人間との関係構築に集中することになります。営業担当者の役割は、マシンカスタマーの行動パターンを分析し、彼らのアルゴリズムに最適な提案をシステムに組み込む「システムデザイナー」へと変化していくでしょう。

- 価値提案の転換: 「この製品を使えば、あなたの生活は豊かになります」といった感情的なメッセージから、「この製品はTCO(総所有コスト)を15%削減し、99.99%の稼働率を保証し、このAPI経由で即時連携可能です」といった論理的で定量的なメッセージへとシフトする必要があります。

- 信頼性のブランディング: 新しい時代のブランド価値は、一貫したパフォーマンスによってのみ築かれます。安定したAPI、正確な在庫データ、遅延のない物流こそが、マシンカスタマーにとっての「信頼できるブランド」の証となるのです。

導入方法:【注目技術②】AIエージェント:マーケターの自律的な分身

「自律的にタスクを実行するAI」の正体

AIエージェント(または自律エージェント)とは、与えられた目標を達成するために、自ら環境を認識し、計画を立て、意思決定し、行動を起こすことができるAIシステムです。人間の介入を最小限に抑え、自律的にタスクを遂行する能力が最大の特徴です。

この概念を理解するために、他のAI技術と比較してみましょう。

- 生成AIとの違い: ChatGPTのような生成AIは、プロンプト(指示)に対してコンテンツを「生成」する一方向のツールです。一方、AIエージェントは目標達成のために計画を立て、複数のステップを実行し、結果から学習して次の行動を修正するという、双方向かつ循環的なプロセスを実行します。

- マーケティングオートメーション(MA)との違い: 従来のMAツールは、人間が設計した固定のワークフロー(例:「資料請求した人には、この5通のメールを順番に送る」)を忠実に実行するだけです。AIエージェントは、リアルタイムの状況に応じて自らワークフローを「創造」します。例えば、ユーザーのサイト上の行動をリアルタイムで分析し、「今このタイミングでメールを送るより、パーソナライズされたクーポンをポップアップ表示する方が効果的だ」と判断し、実行することができます。

マーケティング業務の変革:自動化から自律化へ

AIエージェントは、マーケティングのあらゆる業務を「自動化」から「自律化」へと進化させるポテンシャルを秘めています。これは単なる効率化ではなく、マーケティングの質の変革を意味します。

- 超パーソナライズされた顧客体験の提供: 一人の顧客をターゲットにしたAIエージェントが、ウェブサイト、アプリ、メール、広告など、あらゆるチャネルを横断してその顧客の行動を24時間監視。その時々の状況や感情を推測し、最適な情報や体験をリアルタイムで提供します。

- 自律的なキャンペーン最適化: マーケターが「コンバージョン単価1万円以下で、月間100件のリード獲得」という目標と予算を設定するだけで、AIエージェントが広告チャネルの選定、予算配分、クリエイティブのA/Bテスト、パフォーマンスの監視と改善をすべて自律的に行います。人間は結果をレビューし、より上位の戦略を練ることに集中できます。

- インテリジェントなリード評価: 新規リードが発生すると、AIエージェントがその企業のウェブサイトやSNS、ニュース記事などを自動で調査・分析。リードの質や緊急度を判断し、「今すぐ営業担当に繋ぐべき」「まだ育成フェーズなので、このコンテンツを送るべき」「見込みが薄いので除外する」といった判断を自律的に下し、実行します。

マシンカスタマーを動かす「頭脳」としての役割

ここで、この記事で取り上げた2つのテクノロジーが結びつきます。マシンカスタマーが「新しい顧客という存在(What)」であるならば、AIエージェントは「その顧客に知性と自律性を与える頭脳(How)」です。スマート冷蔵庫という「マシンカスタマー」は、内部に搭載された「AIエージェント」が庫内の食材を認識し、消費パターンを学習し、複数のネットスーパーの価格を比較し、最適なタイミングで発注するという一連のタスクを自律的に実行することで、初めて機能するのです。

つまり、企業が将来マシンカスタマーに自社製品を選んでもらうためには、彼らの「頭脳」であるAIエージェントのアルゴリズムに評価されるような、論理的でデータに基づいた価値を提供し続ける必要があるのです。

未来展望:AIが主役となるマーケティングのネクストステージ

マーケティング組織と求められるスキルの変化

マシンカスタマーとAIエージェントが普及した未来において、マーケティング組織のあり方は大きく変わります。単一のAIエージェントが強力なのはもちろんですが、真の変革は、専門分野を持つ複数のAIエージェントが協調して動作する「マルチエージェントシステム(MAS)」によってもたらされます。

これは、いわば「自律的なAIマーケティング部門」の誕生です。例えば、「戦略エージェント」がターゲット顧客と予算を定義し、その指示を「コンテンツエージェント」が受け取ってパーソナライズされた広告クリエイティブを生成。「配信エージェント」が最適なチャネルに広告を配信し、「分析エージェント」がリアルタイムで効果を測定して予算を再配分。そして、「営業連携エージェント」が有望なリードを人間である営業担当者に引き渡す、といった連携が自動で行われるようになります。

このような世界では、マーケターの役割は「作業者」から、AIエージェントチームを率いる「指揮者」や「監督」へとシフトします。「メールマーケティング担当」のようなチャネル別の役割は減少し、「AIジャーニーオーケストレーター」のような、AIに目標を与え、全体の調和をとる戦略的な役割が中心となるでしょう。求められるスキルも、キャンペーン運用の実務能力から、データリテラシー、戦略的思考力、そしてAIに対して的確な目標と制約条件を設定する能力へと変化していきます。

「自律型サービス」という新たなビジネスモデル

この変化はマーケティングにとどまらず、ビジネスモデルそのものを変革します。企業は人間顧客だけでなく、マシンカスタマーに直接サービスを提供する「自律型サービス」を開発する必要が出てきます。例えば、物流企業が提供するサービスの主要インターフェースが、人間向けのウェブサイトではなく、企業の調達AIエージェントが直接アクセスするAPIになるかもしれません。金融機関は、人間のトレーダーではなく、取引ボット向けに超高速な価格データフィードを提供することが主要な収益源になる可能性もあります。これは、数兆ドル規模の新たな市場機会を生み出す巨大な潮流なのです。

最終的に、これらのトレンドがすべて融合した先にあるのは、ガートナーが提唱する「プログラマブル・エコノミー(プログラム可能な経済)」です。マシンカスタマーが買い手となり、AIエージェントが意思決定を行い、企業がAPIを通じてサービスを提供する。ニーズの発生から調達、決済まで、経済活動の大部分が機械間で自律的に行われる世界です。これは、人間中心の市場からアルゴリズム中心の市場への、資本主義の構造的な大転換と言えるかもしれません。この長期的なビジョンを理解することが、10年後も通用する今日の戦略的意思決定に繋がるのです。

マーケターが「今から」始めるべき3つの準備

未来は遠いようで、実はもう始まっています。この大きな変化の波に乗り遅れないために、マーケターが今すぐ取り組むべきことが3つあります。

未来への準備リスト

- ファーストパーティデータを制する: 高度なAIはすべて、質の高いデータを燃料とします。顧客データを統合し、クリーンで、アクセスしやすい状態に整備することは、AI時代を生き抜くための絶対的な前提条件です。データ戦略なくして、AI戦略はありえません。

- 実験と学習の文化を育む: 最初から完璧な自律型マーケティングを目指す必要はありません。まずは、リード調査やSNS投稿の原案作成など、特定のタスクに特化したAIツールを試験的に導入し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。失敗を恐れず、試行錯誤の中から組織としての知見を蓄積していく文化を醸成しましょう。

- 学び続ける姿勢を持つ: テクノロジーの進化は加速する一方です。これからの時代、最も重要な競争優位性は、チームが継続的に学び、変化に適応していく能力そのものになります。研修への投資はもちろん、新しい挑戦を奨励し、心理的な安全性を確保することが、未来のマーケティング組織の礎となります。

まとめ

テクノロジーが目まぐるしく変化する現代において、ガートナーのハイプ・サイクルは、私たちが進むべき方向を見失わないための信頼できる羅針盤です。それは、どの技術が重要かを示すだけでなく、私たちが新しい技術にどう向き合うべきか、その心構えまで教えてくれます。

2025年以降、特に注目すべきは「自律型AI」という大きな潮流です。その中核をなす「マシンカスタマー」は、感情ではなく論理で動く新しいタイプの顧客であり、私たちのマーケティングの常識を根底から覆します。そして、その変革を実現するエンジンが「AIエージェント」です。彼らはマーケティング業務を単なる自動化から、自律的な意思決定の領域へと引き上げます。

この未来は、AIに仕事を奪われる未来ではありません。AIを使いこなし、AIチームを率いる、より戦略的で創造的なマーケターが主役となる未来です。その準備は、今日から始めることができます。自社のデータを磨き、小さな実験を始め、そして何よりも学び続けること。それが、次世代のマーケティングリーダーへの第一歩となるでしょう。

FAQ:よくある質問

最大の違いは「意思決定能力」にあります。従来の自動発注システムは、「インクがなくなったら、必ずA社の純正インクをB店から購入する」というように、人間が設定した固定のルールに従うだけです。

一方、マシンカスタマーは自律的に判断します。例えば、「インク残量が20%を切った」というトリガーに対し、複数のECサイトを巡回して純正品と互換品の価格、ユーザーレビュー、納期、送料を比較検討し、「今回は納期が早くて評価も高いC社の互換インクをD店から購入するのが最適」というように、その時々の状況に応じて最善の選択を自ら下すことができます。つまり、従来のシステムが「実行」するだけなのに対し、マシンカスタマーは「思考し、選択」するのです。

これらはツールの役割の階層が異なると考えると分かりやすいです。

- ChatGPT (生成AI): 特定のタスク(文章作成、要約など)を実行する「専門ツール」です。指示されたことをこなしますが、自ら次の行動を計画することはありません。

- MAツール: 人間が設計した決まった手順(ワークフロー)を自動で実行する「作業ロボット」です。決められたルートしか走れません。

- AIエージェント: 上記のツールを部下のように使いこなすことができる「マネージャー」です。例えば、「この顧客セグメントのコンバージョン率を5%向上させよ」という曖昧な目標を与えると、自ら現状を分析し、ChatGPTにメール文案を作らせ、MAツールで配信計画を立て、結果を分析して次の施策を考える、といった一連のプロセスを自律的に実行します。つまり、AIエージェントは「目標達成のための主体性(エージェンシー)」を持っている点が決定的に異なります。

はい、規模に関わらず備えるべきです。もちろん、すぐに大規模なマルチエージェントシステムを構築する必要はありません。しかし、このトレンドの根底にある原理原則は、すべての企業に関わってきます。

例えば、「マシンカスタマー」のトレンドは、自社の製品やサービス情報がオンラインでいかに構造化され、分かりやすく提示されているかの重要性を示唆しています。これは、今日のSEO対策やECサイトの商品情報ページの改善に直結します。

また、「AIエージェント」の技術は、今後ますます手頃な価格のツールとして提供されるようになります。SNSの投稿管理、簡単な顧客からの問い合わせ対応、市場調査といった業務を、低コストでAIエージェントに任せられるようになれば、中小企業こそ限られた人的リソースをより創造的な業務に集中させることができます。重要なのは、すべての技術を導入することではなく、トレンドの本質を理解し、自社の規模とリソースに合った小さな一歩から始めることです。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2025-09-12T112650.377.png)

-2025-09-11T163302.420-120x68.png)

-2025-09-12T145508.012-120x68.png)