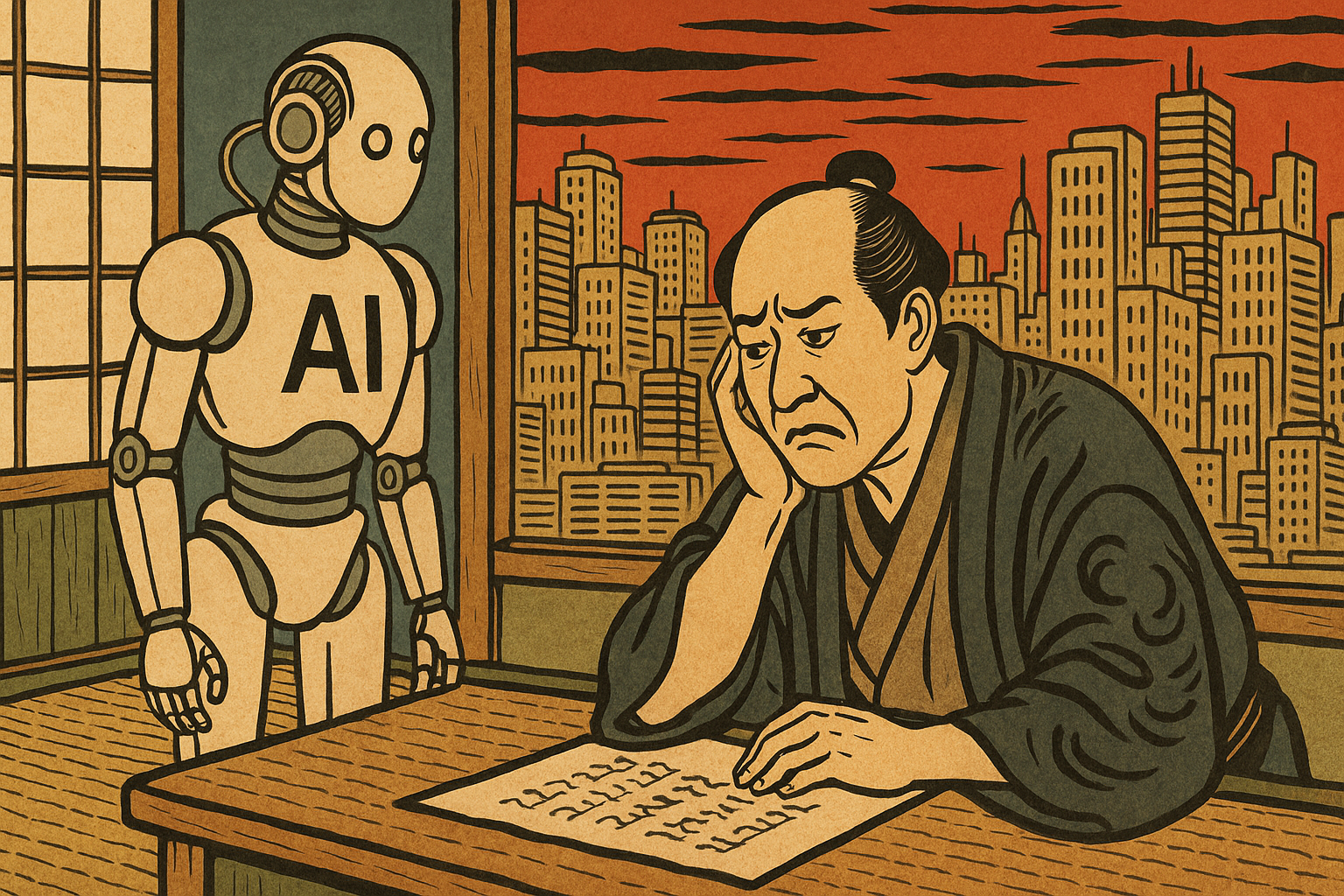

広告業界のディストピア:すべての消費決定がアルゴリズムに支配される時

レコメンド、入札最適化、AIエージェント。 いまの延長線上には、「人が意識しないうちに、ほとんどの購入決定がアルゴリズムを経由する世界」が見え隠れしています。 本記事では、そのディストピア的な未来を悲観的に語るのではなく、マーケティング担当者が今からできる備えと設計の視点として整理します。

👀 イントロダクション

「おすすめに出てきたから買った」「AIに選んでもらった」。そんな消費行動が当たり前になった先を、一度落ち着いて眺めてみます。

プラットフォームのレコメンド、検索結果の並び順、ダイナミックプライシング、AIエージェントからの提案。 すでに私たちは、さまざまなアルゴリズムを経由して商品やサービスと出会っています。

マーケティング側から見れば、「どうやってアルゴリズムに評価され、候補として提示されるか」は重要なテーマです。 しかし、行き過ぎたアルゴリズム依存は、次のようなディストピア的な状況も生みかねません。

- 一部のアルゴリズムのルールが、事実上の「市場のルール」になってしまう

- 消費者が自分の選択理由を説明しづらくなり、価格以外の価値が伝わりにくくなる

- 短期指標を重視する設計が、長期的なブランドや関係構築を弱めてしまう

「ディストピア」という言葉には強い響きがありますが、ここで描きたいのは恐怖ではなく、「起こりうる極端な姿をいったんイラストにしてから、今の一手を考える」ための視点です。

本記事では、すべての消費決定がアルゴリズム経由になる世界を仮定し、そのとき広告業界・マーケター・消費者に何が起こりうるのかを整理します。 そのうえで、いまの施策設計やガバナンスに落とせる具体的なヒントを紹介していきます。

🧩 概要

「アルゴリズムに支配される」とは、具体的にどのような構造を指すのでしょうか。まずはレイヤーごとに分解して眺めてみます。

🏗️アルゴリズム支配の3つのレイヤー

消費決定がアルゴリズムに大きく左右される構造は、次の3つのレイヤーに分けて考えると分かりやすくなります。

- 閲覧履歴や購入履歴、位置情報などの行動データ

- 世帯構成、興味関心、企業属性などのプロファイルデータ

- 閲覧しているコンテンツのジャンルや時間帯などの文脈情報

ここで収集・整備されたデータが、アルゴリズムの前提になります。

- 「誰に・何を・どの順番で見せるか」を決めるレコメンドモデル

- 入札単価やオークション結果を計算する最適化モデル

- 顧客の離脱リスクやLTVを推定する予測モデル

この層の設計次第で、「見える世界」が大きく変わります。

- ランキング表示、カルーセル、バナー枠などのUI

- チャット形式で商品提案を行うAIアシスタント

- エージェントが複数サービスから候補を比較して提示する仕組み

ユーザーが直接触れる部分であり、意思決定に心理的な影響を与えます。

- 一部のアルゴリズムが、事実上「市場への入り口」を独占する

- ランキングロジックが不透明で、改善要望が届きにくい

- 短期的な反応や収益に偏ったモデルが、長期的な顧客価値を圧迫する

⚖️「支配」と「支援」の境界線

重要なのは、「アルゴリズムが意思決定を支援している状態」と、「アルゴリズムが実質的に支配している状態」の違いを意識することです。

マーケターとしては、「どうすればアルゴリズムに選ばれるか」だけでなく、 「消費者が自分で選んでいる感覚を保てるか」「プラットフォームと共に健全な環境をつくれるか」も視野に入れる必要があります。

✅ 利点

ディストピア的なシナリオをあえて描くことには、マーケティング担当者にとって実務的なメリットもあります。

🧱アルゴリズム依存のリスクを早めに把握できる

「もし消費決定がアルゴリズムに強く偏ったら、自社ビジネスはどう影響を受けるか?」という問いは、 依存度の高さや脆弱なポイントを洗い出すきっかけになります。

- 特定プラットフォームへの依存度が高い領域の把握

- ランキングロジックや評価指標の変更に弱い商品・サービスの発見

- アルゴリズムに評価されにくいが、顧客にとって重要な価値の棚卸し

🧭ブランドとしての「軸」を確認できる

アルゴリズムが提示する「売れ筋」ばかり追いかけていると、ブランドの方向性が揺らぎやすくなります。 ディストピア的な視点を持つことで、次のような問いを投げかけやすくなります。

- アルゴリズムが評価しづらいが、ブランドとして大切にしたい価値は何か

- 短期指標に偏らないために、どんな評価軸を内部で持っておくべきか

- 「選ばれづらいが残したい商品・サービス」をどう扱うか

- ブランドの長期ビジョンと、アルゴリズム経由の施策のバランスを取りやすくなる

- 「数字は出るがブランドを削る施策」を見分ける感度が上がる

📚社内での対話・教育コンテンツとして活用できる

「広告業界のディストピア」というテーマは、少し刺激的でありながら、 難しい話も柔らかく伝えやすいコンテンツになります。

「もし社内で使っているAIエージェントが、すべての配信を決めるようになったら?」 という問いからスタートし、担当者・営業・経営層がそれぞれの視点で意見を出し合うと、 リスクだけでなく新しいアイデアも出てきやすくなります。

🛠️ 応用方法

ディストピア的な未来像を、「怖い話」で終わらせず、実務のチェックリストや企画の切り口として使う方法を紹介します。

📊アルゴリズム依存度マップを作る

自社の売上構成やリード獲得経路を、「どの程度アルゴリズムに左右されているか」という観点でマッピングします。

- 高依存:マーケットプレイス、レコメンド主体のEC、モバイルアプリ内広告

- 中依存:指名検索やブランドワード経由の流入

- 低依存:オフライン接点、コミュニティ、営業チャネルなど

それぞれの比率や傾向を可視化することで、ディストピア的な変化に弱い部分が見えてきます。

- アルゴリズム変更時に、どのチャネルがリスクヘッジになるか

- 「直接選ばれる」ための接点づくりにどの程度投資すべきか

🎨「アルゴリズムに好かれつつ、ユーザーにも誠実」なクリエイティブ設計

アルゴリズムを意識するあまり、クリックを誘う表現に寄りがちになると、長期的にはブランドへの信頼を損なう可能性があります。 そこで、次のような二軸で考えるとバランスを取りやすくなります。

- アルゴリズム軸:関連性・エンゲージメント・反応率を高めやすい要素

- ユーザー軸:期待とのギャップを生まない説明、誤解を招かない表現

🧪「あえてアルゴリズムに乗らない施策」をテストする

すべてをアルゴリズム経由にせず、意図的に「遠回りなコミュニケーション」を設計することも、ディストピアを避ける一つの考え方です。

- コミュニティやイベントでの対話を入り口にしたキャンペーン

- 既存顧客からの紹介や口コミを軸にしたプログラム

- 専門性の高いコンテンツを通じた長期的な関係構築

- アルゴリズム変更に左右されにくいファンベースの形成

- 「なぜこのブランドを選ぶのか」を自分の言葉で語れる顧客の獲得

🚀 導入方法

ここからは、ディストピア的な視点を社内プロジェクトとして取り入れる際のステップを整理します。

🪜4ステップで取り入れる「アルゴリズム・ガバナンス」

- どのプラットフォーム・媒体・ツールでアルゴリズムが使われているか一覧にする

- 「アルゴリズムのロジックをある程度把握している」領域と、「ほぼブラックボックス」な領域を分けてみる

- 売上・リード・ブランドへの影響度の観点で、リスクの大きさを3段階程度で整理する

- 「アルゴリズム変更時に困りそうな領域」に印を付けておく

- 「短期指標に偏りすぎない」「説明できない最適化は行わない」など、シンプルな原則から始める

- クリエイティブ・入札・チャネル選定それぞれに、簡単なチェックポイントを設定する

- ひとつのキャンペーンでガイドラインを試し、振り返りメモを残す

- 成功例・失敗例をスライド1〜2枚程度で共有し、ルールを少しずつ磨いていく

🏢社内ステークホルダーへの説明のコツ

「ディストピア」「支配」といった言葉だけを強調すると、危機感は伝わる一方で、建設的な議論がしづらくなることもあります。 そこで、次のようなフレーミングを意識すると、合意形成が進めやすくなります。

「アルゴリズムを否定する話ではなく、 『アルゴリズムに過度に振り回されないための、広告投資の守り方』を一緒に整理したい」 と伝えることで、ポジティブな改善プロジェクトとして位置付けやすくなります。

- 経営層には「収益構造のリスク管理」として説明する

- 営業には「顧客との関係性を守るための取り組み」として共有する

- 現場の運用メンバーには「アルゴリズムに振り回されないためのチェックリスト」として提示する

🔭 未来展望

「すべての消費決定がアルゴリズムに支配される」未来は、どこまで現実的なのでしょうか。いくつかのシナリオを描きながら考えてみます。

🤖AIエージェントが「購買のゲートキーパー」になる世界

すでに、一部ではAIアシスタントに「条件を伝えて、商品やサービスを探してもらう」体験が始まっています。 この流れが進むと、「まずエージェントに相談し、その結果から選ぶ」という購買行動が一般化する可能性があります。

そのとき重要になるのは、「エージェントにとって自社がどう見えるか」です。 データの構造、サービスの説明、レビューの内容など、エージェントが理解しやすい形で整理されているかどうかが、新しい意味での広告設計になります。

⚖️アルゴリズム透明性・公平性への期待

アルゴリズムが市場への入り口としての役割を強めるほど、その透明性・公平性に対する社会的な関心も高まっていきます。 マーケターとしては、次のようなテーマにアンテナを張っておくと、変化に対応しやすくなります。

- ランキングやレコメンドロジックの透明性に関する議論

- 特定企業や業界に偏らないようにするための仕組み

- 利用者が選択肢や根拠を確認できるUI設計

🌱「アルゴリズムと共存するマーケティング」へのシフト

長期的には、アルゴリズムを敵視するのでも、全面的に委ねるのでもなく、 「アルゴリズムと人間の判断が、それぞれ得意な役割を担う」状態が目指したい姿になります。

🧾 まとめ

「広告業界のディストピア」は、避けたい未来であると同時に、今の意思決定を見直すためのレンズにもなります。

最後に、この記事で扱ったポイントをチェックリストとして整理します。 チーム内での議論や、次の施策検討のきっかけとして活用してみてください。

- ✅ 自社の売上やリード獲得は、どの程度アルゴリズムに依存しているか把握できているか

- ✅ アルゴリズム変更に弱い領域と、比較的安定している領域を分けて考えられているか

- ✅ ブランドとして大切にしたい価値が、短期指標だけに押し流されていないか

- ✅ 「アルゴリズムに好かれつつ、ユーザーにも誠実」なクリエイティブ設計を意識できているか

- ✅ 小さな範囲からでも、アルゴリズム・ガバナンスのルールづくりを始めているか

ディストピア的な未来は、必ずしも訪れると決まっているわけではありません。 しかし、その極端な姿を一度イメージしておくことは、今ここでの選択を少しだけ丁寧にしてくれます。 アルゴリズムの可能性とリスクの両方を見据えながら、マーケティングの現場からできる一手を積み重ねていきましょう。

❓ FAQ

アルゴリズム主導の消費行動と向き合う際に、現場でよく出てくる疑問をQ&A形式でまとめました。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2025-06-20T171549.442-120x68.png)

-82-120x68.png)