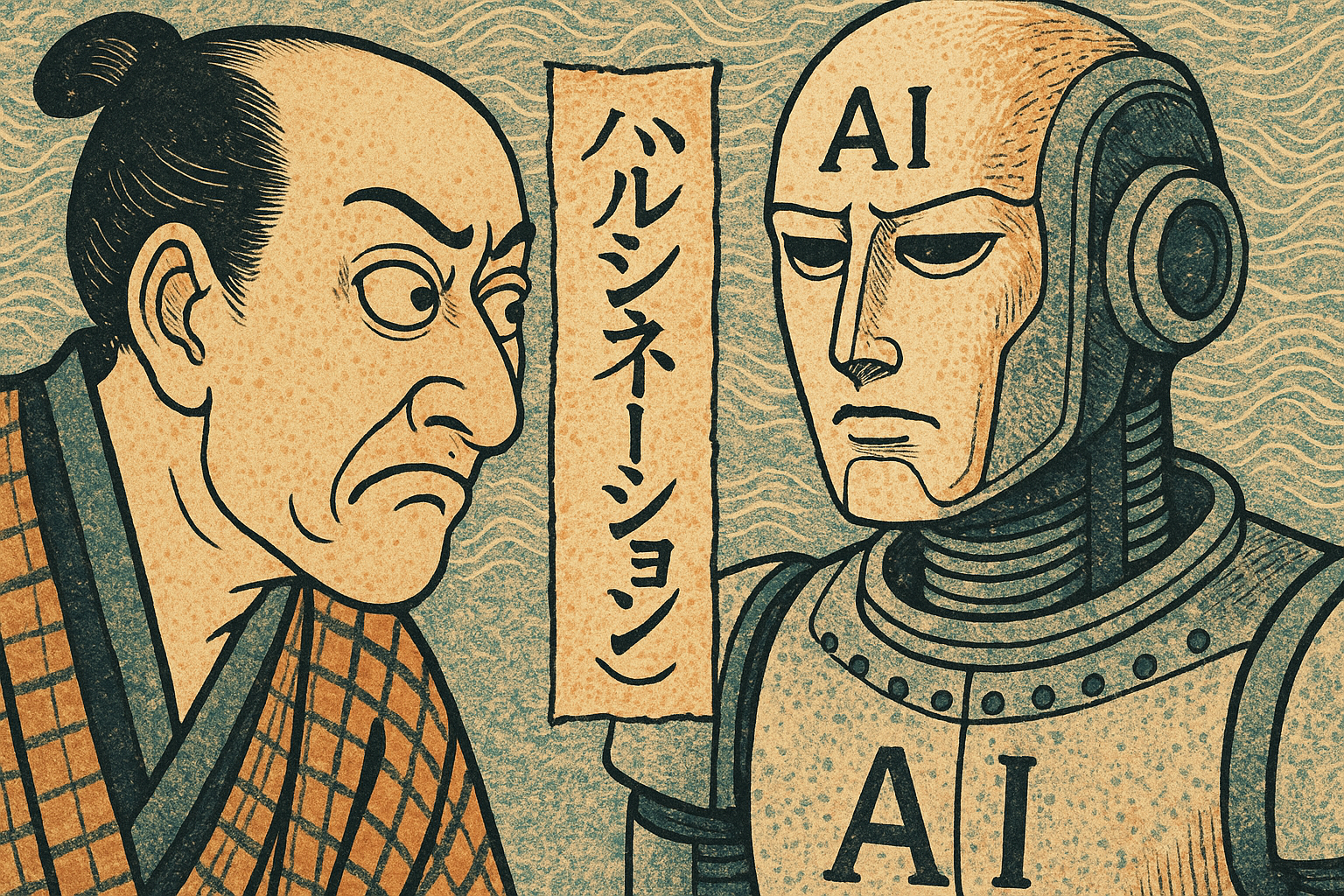

LLMの「幻覚(ハルシネーション)」はエージェント操作で致命傷になるか

テキスト生成だけなら「ちょっとおかしな回答」で済んだハルシネーションも、 エージェントがツールを呼び出し、システムを操作するようになると、広告予算や顧客体験に直接影響するテーマになります。 本記事では、マーケティング担当者の視点から、ハルシネーションのリスクと付き合い方、エージェント活用時の設計ポイントを整理します。

👀 イントロダクション

「ハルシネーションがあるから、LLMは危ない」で終わらせるには、あまりにももったいない時代になってきました。

これまでのLLM利用は、チャットボットや文章生成のように「人間が最終確認する前提」の使い方が中心でした。 多少のハルシネーションがあっても、担当者がレビューして修正すればよく、リスクを許容しやすい領域が多かったと言えます。

一方で、最近は以下のようなエージェント的な利用が増えています。

- 広告管理画面の操作をエージェントに任せ、入札や予算配分を自動調整させる

- CRMやMAと連携し、セグメント抽出から配信設定まで半自動で実行する

- BIツールやデータベースから指標を取得し、レポートや示唆を自動生成する

ここで問題になるのが、「間違った前提のまま行動してしまうハルシネーション」です。 文章の間違いにとどまらず、「誤ったクエリでデータを取得する」「意図しないキャンペーンを停止する」といった形で、ビジネスに影響する可能性が出てきます。

とはいえ、「ハルシネーションがあるからエージェントは使えない」と線を引いてしまうと、 業務効率化や新しいマーケ施策の機会も同時に手放すことになります。 重要なのは、どのレベルのハルシネーションが、どの場面で致命的になりうるのかを整理し、設計と運用でリスクを抑えていくことです。

🧩 概要

ハルシネーションの話をするときは、「どのレイヤーで、どの種類の間違いが起きているのか」を切り分けると整理しやすくなります。

🔎LLMのハルシネーションとは何か

ハルシネーションは、LLMがそれらしく見える答えを返しているものの、事実や仕様、ルールと一致していない状態を指します。 マーケティングの文脈では、次のようなパターンがよく見られます。

- 存在しない機能やメニューを「ある」と説明してしまう

- 媒体ごとの仕様の違いを取り違える

- 自社では使っていない用語や指標を前提に話を進めてしまう

これは、人間が文章を読んで修正する前提であれば、まだ扱いやすいタイプです。

- 誤った条件でデータベースにクエリを投げる

- 意図しないキャンペーンを停止・有効化する

- 本来はテスト枠である配信設定を本番に適用してしまう

エージェントのツール実行が絡むと、このレベルのミスが業務に直接影響します。

🏗️エージェント構成とリスクの位置づけ

エージェントをマーケ実務に使う場合、ざっくりと以下のレイヤーに分けて考えると、リスクの位置が見えてきます。

- 要件の確認、目標の整理

- 施策案やレポート案のたたき台作成

ここでのハルシネーションは、「検討のたたき台が少しズレる」レベルにとどまりやすく、 人間がレビューすればカバーしやすい領域です。

- API経由で広告設定やレポートを操作

- ワークフロー自動化ツールとの連携

ここでのハルシネーションは、設定変更やデータ更新に直結するため、安全装置をどこに置くかが重要になります。

「ハルシネーションは危険か?」ではなく、

「どのレイヤーまでを自動化対象にし、どこから人間の確認を挟むか」という設計の問題として捉えると、議論が具体的になります。

✅ 利点

ハルシネーションを理由にエージェント活用を避けるのではなく、前提リスクとして扱うことで見えてくるメリットがあります。

📈「任せてよい範囲」が明確になる

ハルシネーションを正面から扱うと、AIと人間の役割の線引きが自然と整理されます。 これにより、次のような状態を作りやすくなります。

- エージェントに任せてよい操作/最後に人間が承認すべき操作が明確になる

- 「提案フェーズだけ自動化」「実行は人間が行う」といった段階的な活用がしやすくなる

- 担当者間で、リスク許容度の認識をそろえやすくなる

🧩業務プロセスの見直しにつながる

エージェント化を検討する際には、現在の運用フローを分解して「どのステップで何を判断しているか」を棚卸しすることになります。 その過程で、次のような気づきが得られることがあります。

- 属人的な判断が多いステップと、ルール化できるステップの違い

- 本来は自動化しやすいが、ツール連携が追いついていない領域

- データの整備不足が原因で、精度が上がりにくい箇所

- エージェント導入前でも、手作業の標準化やチェックリスト化が進む

- データの整備・命名ルールの統一など、基盤整備の優先順位が見える

🤝チーム内での理解・合意形成がしやすくなる

ハルシネーションを「触れてはいけない弱点」として扱うのではなく、 あらかじめ前提リスクとして共有し、対策まで含めて設計することで、チーム内の合意形成が進めやすくなります。

「もし間違った操作をしたらどうするのか?」という不安に対して、 「この操作は人間の承認なしでは実行されない」「この範囲はロールバックできる」といった説明ができると、導入のハードルも下がります。

🛠️ 応用方法

ここからは、マーケティング担当者が実務の中で使いやすい「ハルシネーション前提のエージェント設計」の考え方を紹介します。

🚧操作権限と影響範囲を分ける

エージェントにいきなり本番操作の権限を渡すのではなく、影響範囲でレイヤーを分けることが重要です。

- レポートの抽出・整形・要約

- テスト案・施策案のドラフト作成

- ドラフト状態のキャンペーン・広告グループの生成

- 本番キャンペーンの停止・再開

- 大きな予算変更や入札戦略の切り替え

- 顧客データの削除や重要な属性の更新

ここは「人間の承認が必須」「サンドボックス環境から段階的に適用」といった設計が向いています。

🔐ツール実行前後のバリデーションを設計する

ハルシネーションを完全になくすことは難しいため、「実行してよい状態かどうか」をチェックするバリデーションが重要になります。

- 実行前に、「変更対象」「変更内容」「影響範囲」を文章で要約させる

- 要約内容に特定のキーワード(例:全停止・全削除)が含まれている場合は、必ず人間に確認させる

- 実行後の状態を再度読み取り、「意図通りか」をエージェント自身に説明させる

実行前後で説明を挟むことで、ハルシネーションの兆候を早めに見つけるきっかけにできます。

📚外部知識とルールを「参照」させる

ハルシネーションの多くは、モデルが「自分の中の知識だけ」で判断しようとすることが原因です。 そこで、次のような工夫が有効です。

- 社内の運用ガイドラインや命名ルールを、エージェントに参照させる

- 媒体仕様やAPI仕様は、最新のドキュメントへのリンクを渡し、都度読み込ませる

- 「分からないときは推測せず、質問する」というルールをプロンプトに明記する

「情報が不十分な場合は、推測で決めつけず、『想定される選択肢』と『追加で確認したい点』を列挙してください。」 のような指示を入れておくと、無理に言い切るハルシネーションを抑えやすくなります。

🚀 導入方法

いきなり「フルオートのエージェント」を目指す必要はありません。段階的に試しながら、安全な範囲を広げていくアプローチがおすすめです。

🪜エージェント導入の4ステップ

- キャンペーンレポートの要約や、媒体仕様の整理など、アウトプットが文章で完結する領域を選ぶ

- ハルシネーションがあっても、人間のレビューで十分にカバーできる範囲を試す

- 新しいキャンペーン構造案、広告文案、セグメント案などのドラフト生成に使う

- 「そのまま使う」のではなく、「レビュー・編集前提」で運用することをルール化する

- テスト用のアカウントや架空キャンペーンを用意し、エージェントに操作させてみる

- 誤操作があった場合のパターンを洗い出し、バリデーションルールを追加する

- 影響範囲が限定されている設定(例:一部の入札調整)から、承認フロー付きで導入する

- 問題が起きたときのロールバック手順をあらかじめ決めておく

🏢社内説明とガバナンスのポイント

ハルシネーションを含むリスクの話は、経営層や他部門に説明するときの重要なテーマでもあります。

「エージェントが誤操作をする可能性はゼロにはならないが、 設計・権限管理・ログ管理によって、『重大な影響が出る前に気づける状態』を作ることができる」 という整理で話すと、現実的な落としどころが見つかりやすくなります。

- 「禁止事項」だけでなく、「認められた活用パターン」をガイドラインとして示す

- ログの保存期間やアクセス権限など、運用のルールも合わせて整える

- トラブル発生時の報告フローをシンプルにしておき、現場が相談しやすい状態にする

🔭 未来展望

ハルシネーションは「なくなるまで待つ」テーマではなく、「前提として付き合う」テーマに近づいています。

🧪評価とモニタリングの自動化

今後は、エージェントの出力や操作結果を自動で評価する仕組みが、より日常的なものになっていくと考えられます。

- レポート案に対して、別のLLMが「論理破綻や矛盾」をチェックする

- 設定変更前後の指標変化をモニタリングし、異常値が出た場合にアラートを出す

- 操作ログから、誤操作パターンを学習し、事前にブロックする

- どの指標を「異常」と判断するかの基準を決める

- 自社ビジネスにとって重要なチェックポイントを定義する

🧭「エージェントに相談できるマーケター」へのシフト

エージェントが高度になるほど、マーケターには「エージェントにどんな指示を出せば、どんな結果が返ってくるか」を理解する力が求められます。 これは、ツールの細かな仕様をすべて覚えるというより、次のような視点に近いものです。

- ビジネスゴールから、エージェントに渡すべきタスクを分解する

- ハルシネーションが起きやすいポイントを想像し、設計に反映する

- 人間が確認すべきポイントを、プロンプトやフローの中に組み込む

🌱リスクと向き合うチームほど、学びが蓄積する

ハルシネーションを「怖いから使わない」理由にしてしまうと、ノウハウも蓄積しづらくなります。 一方で、小さい範囲からでもエージェントを試し、うまくいった例とうまくいかなかった例を丁寧に振り返るチームは、時間とともに強くなっていきます。

業務プロセスやデータ基盤を見直すきっかけにもなります。 小さく試し、学びをメモとして残し続けることが、将来の差につながっていきます。

🧾 まとめ

LLMのハルシネーションは、エージェント運用で確かに無視できないテーマですが、設計次第で付き合い方を工夫することができます。

最後に、本記事のポイントをチェックリスト形式で振り返ります。 自社の取り組みと照らし合わせながら、「ここから着手したい」という項目を選んでみてください。

- ✅ ハルシネーションの種類(説明レベル/操作レベル)と影響範囲を整理できているか

- ✅ エージェントに任せる領域と、人間が承認する領域の線引きが言語化されているか

- ✅ 実行前後のバリデーション(要約・異常検知・ログ確認)がフローに組み込まれているか

- ✅ 社内の運用ルールや仕様を、エージェントが参照できる形で整備しているか

- ✅ 小さな範囲からエージェント活用を試し、成功例と失敗例をチームで共有しているか

すべてを完璧に整えることを目指すよりも、 「ハルシネーションを前提に、安全な範囲から試す」という姿勢で一歩を踏み出すことが、現実的で続けやすいアプローチと言えます。

❓ FAQ

LLMのハルシネーションとエージェント活用について、現場でよく話題に上がる疑問をQ&A形式でまとめました。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2-120x68.png)

-80-120x68.png)