🌌イントロダクション

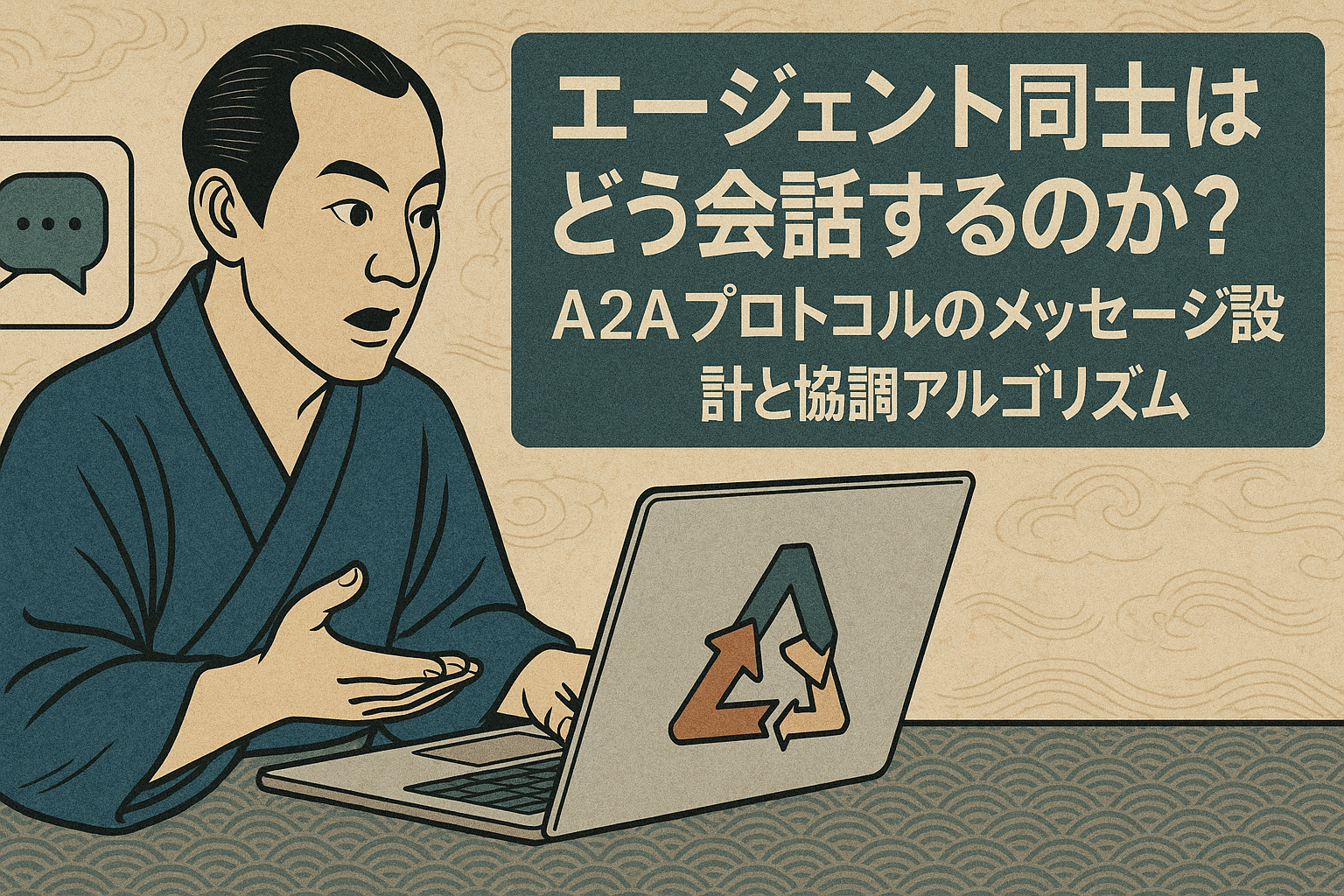

AIエージェントがマーケティング業務で「チームメイト」になりつつある今、その裏側で必要になる会話ルールを整理します。

これまで多くのマーケターは「1つのチャットボット」や「1つのAIアシスタント」を使い、 コピー作成やレポートの下書きなどをサポートしてもらう形でAIを活用してきました。 しかし今後は、複数の専門エージェントが連携し、プロジェクト単位で協働する世界へとシフトしていきます。

例えば、あるキャンペーンを支えるエージェントチームをイメージしてみましょう。

- 👥 「オーディエンス理解エージェント」:過去データや調査結果からインサイトを整理

- 💡 「クリエイティブ案出しエージェント」:ペルソナに沿ったコピーやビジュアル案を生成

- 📊 「メディアプランニングエージェント」:予算配分やチャネル構成を提案

- 📈 「パフォーマンス分析エージェント」:配信結果から改善案を提示

これらのエージェントが、共通のルールで会話できるようにするのがA2Aプロトコルです。

いま多くの企業では、エージェントごとに独自のAPIやフォーマットで連携していることが多く、 システムが増えるたびに「つなぎ込み」の負担が増えています。 A2Aはこうした状況を整理し、エージェント同士の会話を標準化するためのプロトコルとして提案されています。

「A2Aとは何か?」だけでなく、 マーケティングの現場でどのようなメッセージ設計・協調アルゴリズムを考えればよいか をイメージできる状態を目指します。

概要:A2Aプロトコルとは何か

A2Aプロトコルの基本要素と、エージェント同士がどのように情報をやり取りするのかを整理します。

Agent2Agent(A2A)プロトコルは、異なるフレームワークやベンダーで作られたAIエージェント同士が、 共通のルールでコミュニケーションし、タスクを協働して実行できるようにするためのオープンな規格です。

従来の「APIとAPIを個別に繋ぐ」やり方ではなく、 エージェント同士の会話そのものを標準化するメッセージレイヤーと考えるとイメージしやすいでしょう。

このエージェントが「何が得意で」「どんな入出力を受け付けるのか」を説明する自己紹介カードのようなもの。 他のエージェントはこれを読み、「誰に何を頼むか」を判断します。

「このゴールを、こんな条件で達成してほしい」という依頼そのもの。 例:『次の四半期の広告予算配分案を、CV数を重視して提案してほしい』など。

タスクのやり取りに使われる会話の単位。 指示・中間報告・最終結果など、複数のメッセージが1つのタスクを構成します。

生成された成果物。 例:キャンペーンプランのドキュメント、レポートのグラフ、JSON形式の設定データなど、メッセージに添付される具体的なアウトプットです。

- 依頼:あるエージェントが、他のエージェントにタスクを依頼する(目標・制約・必要なコンテキストを添えて)

- 協議:必要に応じて追加質問や部分的な提案をメッセージとして往復しながら、タスク内容をすり合わせる

- 実行:依頼されたエージェントが内部で推論・ツール実行を行い、途中経過や最終結果をメッセージとアーティファクトとして返す

重要なのは、この一連のやり取りの形式が標準化されているため、エージェントの実装が違っていても会話できる点です。

技術的には、A2AはHTTPやJSONベースの軽量なプロトコルの上で設計されており、 ストリーミングでのメッセージ送信なども想定されています。 マーケターとしては細かな仕様をすべて把握する必要はありませんが、 「エージェントの自己紹介」「依頼」「成果物」が一定のフォーマットで扱われる というイメージを持っておくと、後述するメッセージ設計の理解がスムーズになります。

🎯利点:マーケティング領域でのA2A活用メリット

「なぜ今、A2Aを意識する必要があるのか?」という観点から、マーケ組織にとっての具体的な利点を整理します。

- エージェント間の連携効率を上げる

- 運用・分析の「抜け漏れ」を減らす

- 新しいワークフローを試しやすくする

異なるエージェントを「つなぎ直し」しやすい

A2Aがない状態では、ツールやエージェントを増やすたびに、 個別のAPI連携やカスタムスクリプトが必要になります。 A2Aに対応したエージェントであれば、共通の会話フォーマットに従っているため、 組み合わせや差し替えが比較的行いやすいという特徴があります。

例えば、クリエイティブ生成エージェントを別のベンダーのものに変更しても、 同じ「キャンペーン要件メッセージ」を受け取れるエージェントであれば、 ワークフロー側の変更は最小限で済みます。

「誰が何を決めたのか」を後から追いやすい

エージェント同士の会話がA2Aメッセージとして記録されることで、 意思決定の経緯を後から追いやすくなるという利点もあります。

「なぜこのキャンペーンはこの予算配分になったのか?」という問いに対して、

・インサイト抽出エージェントがどのデータを根拠としたのか

・プランニングエージェントがどのような選択肢を比較したのか

・最終的にどの条件を優先したのか

などをメッセージログから確認できます。

小さく始めて、協調の度合いを少しずつ増やせる

A2Aを前提とした設計にしておくと、最初は 「レポート生成エージェント ⇄ データ取得エージェント」など限定的な連携からスタートし、 慣れてきたら「キャンペーン設計全体」をエージェントチームに任せる、といった段階的な拡張がしやすくなります。

これは、メッセージの型と協調アルゴリズムを共通化しておけるおかげです。 後からエージェントを追加しても、同じルールで会話に参加させることができます。

🧩応用方法:メッセージ設計と協調アルゴリズムの実践イメージ

マーケティングの具体的なシーンを例に、どのようなメッセージ設計・協調アルゴリズムを考えればよいかを解説します。

A2Aメッセージ設計の基本フレーム

A2Aを活用するうえでのメッセージ設計のポイントは、 「誰に」「どんなゴールを」「どの条件で」「どんなフォーマットで」依頼するかを明確にすることです。

- ゴール:例「来月の新商品キャンペーンのメディアプラン案を作成」

- コンテキスト:ターゲット像・価格帯・競合状況・過去施策の学びなど

- KPI:重視する指標(例:CV、CTR、認知指標など)

- 制約条件:予算上限、利用チャネル、ブランドトーンのガイドラインなど

- 出力フォーマット:表形式、要約+箇条書き、JSON形式など、他エージェントが扱いやすい形

この構造をテンプレート化しておくと、エージェントを入れ替えても同じ依頼フォーマットを使い回せます。

協調アルゴリズム①:オーケストレーター型(司令塔+専門エージェント)

最もイメージしやすいのが、司令塔エージェント(オーケストレーター)が全体を取りまとめ、 複数の専門エージェントにタスクを振り分けるパターンです。

- 司令塔エージェントが、マーケターから「春の新商品キャンペーン企画」をタスクとして受け取る

- オーディエンス理解エージェントに「ターゲットセグメントの整理」を依頼

- クリエイティブ案エージェントに「訴求軸・キービジュアル案の生成」を依頼

- メディアプランニングエージェントに「チャネル配分と出稿シナリオ」を依頼

- 司令塔エージェントが各結果を取りまとめ、マーケターにレビュー用の案として提示

このとき、司令塔エージェントはA2Aメッセージの ゴール・KPI・制約条件を共通化したうえで各エージェントに配布します。 これにより、各エージェントが別々の視点から提案しつつも、 全体としては同じ方向を向いたアウトプットになりやすくなります。

協調アルゴリズム②:コンペ型(複数案から比較・選択)

別のパターンとして、複数のエージェントがそれぞれ案を出し、 評価エージェントが比較・スコアリングするコンペ型の協調アルゴリズムもあります。

複数のコピー生成エージェントに同じブリーフを送り、 それぞれがコピー案を提案。評価エージェントがブランドトーン・訴求力・明瞭さなどの観点でスコアリングし、 上位案をマーケターに提示します。

「認知重視」「獲得重視」など異なる方針を持つプランニングエージェントを用意し、 同じ予算条件でプランを生成。 評価エージェントがリスクとリターンを整理し、意思決定を支援します。

この場合、A2Aメッセージ設計のポイントは、 「比較しやすい共通フォーマット」を定めておくことです。 例として、各案に対して以下の項目を必ず含めるように定義しておくと良いでしょう。

- 提案の要約(1〜2文)

- 想定するユーザーステート(例:認知段階・検討段階など)

- 想定KPIとその理由

- リスク・懸念点

- 他案と差別化されるポイント

協調アルゴリズム③:連鎖型(分析 → 示唆 → アクション案)

日々の運用・レポート領域では、分析結果を受けて改善案を出し、 さらに設定変更案までつなげる連鎖型の協調も有効です。

- データ取得エージェント:各媒体や分析基盤から前日の指標を取得

- 分析エージェント:指標の変化・傾向・異常値をサマリ

- インサイトエージェント:原因仮説と改善の方向性を整理

- アクション案エージェント:入札調整・クリエイティブ差し替え・LP改善案など具体的な提案に落とし込む

このような連鎖型では、各ステップをつなぐメッセージの「受け渡し項目」を明確にすることが重要です。 例えば、「分析エージェント → インサイトエージェント」のメッセージには、最低限以下を含めるとよいでしょう。

- 大きく変化した指標と、その増減方向

- 変化が起きたキャンペーン/クリエイティブのタグ

- 想定される要因(媒体側の仕様変更、曜日要因など)の候補

こうしたメッセージ設計をしておくと、 人が見ても理解しやすく、エージェント同士にとっても扱いやすい情報になります。

🧭導入方法:マーケチームが押さえたい準備ステップ

「エンジニアではないけれど、A2A対応のエージェント連携を企画したい」というマーケター向けに、 準備の考え方をまとめます。

いきなり技術仕様から入るのではなく、どの業務をどのエージェントに任せたいか、 そしてどんな情報項目を共通フォーマットにするかから考えると進めやすくなります。

ステップA:ユースケースを「会話の流れ」で描く

まずは、現在の業務フローを「誰が誰に何を依頼しているか」という会話の単位に分解してみます。 人間同士のやり取りを言語化し、それをエージェント同士の会話に置き換えるイメージです。

-

A1週次レポートやキャンペーン設計など、反復性が高い業務を洗い出す

-

A2その業務の中で「誰が誰に何を渡しているか」(例:アナリスト → マーケ責任者)を整理する

-

A3それぞれの会話に含まれる情報項目(KPI、期間、ターゲットなど)を書き出す

ステップB:共通メッセージテンプレートを定義する

次に、その会話をA2Aメッセージとして扱うための 「共通メッセージテンプレート」を定義します。 ここでマーケターが関わると、エージェントの会話が現場感のあるものになります。

- キャンペーン名・目的(認知/比較検討/獲得 など)

- 対象期間・対象エリア

- ターゲットの簡易ペルソナ

- 重視するKPIと、その理由

- 利用するチャネルの候補

- クリエイティブのトーン&マナー

- 過去施策から引き継ぎたい学び

これらを「テンプレート」として1つ定義しておけば、

・人間 → エージェント

・エージェント → エージェント

のどちらの依頼にも使い回せます。

ステップC:エージェントの役割(Agent Card)をすり合わせる

A2Aでは、各エージェントの役割を「Agent Card」として記述する考え方が用いられています。 マーケターとしては、ここにビジネス観点の要件を書き足すイメージで関わると良いでしょう。

例:「デジタル広告の過去実績から、週次で改善すべきポイントを要約する」「新商品キャンペーンの初期プラン案を作る」など、業務単位で定義。

どのメッセージテンプレートを受け取るのか、出力はどのテンプレートで返すのかを明確にしておくと、他のエージェントと連携しやすくなります。

ステップD:ガバナンスと「人の関わり方」を設計する

エージェント連携の高度化に伴い、「どこまでをエージェントに任せ、どこから人がレビューするか」という ガバナンス設計も重要になります。

-

D1最終決定は必ず人が行う領域(例:予算配分・クリエイティブ採用)を決めておく

-

D2どのエージェント間メッセージを自動実行し、どこで「人の承認」を挟むかを決める

-

D3メッセージログをどの頻度で振り返り、エージェントの振る舞いをチューニングするかを決める

このように、A2Aの導入は単に「新しいプロトコルを採用する」という話ではなく、 マーケティング組織のワークフローそのものを見える化し、言語化するプロセスでもあります。

🚀未来展望:エージェントエコシステムとマーケ組織の変化

A2Aプロトコルの普及が進んだとき、マーケティング組織やツールのエコシステムはどのように変わっていくのでしょうか。

エージェント「マーケットプレイス」としての世界観

A2Aのようなオープンプロトコルが広がると、 「この業務にはこのエージェントを使う」という選択がしやすくなり、 エージェント同士を組み合わせる文化が生まれます。

これは、広告運用におけるDSPやアドネットワークの選定に似ていますが、 対象が「媒体」から「エージェント」に変わるイメージです。 マーケターは、目的に応じてエージェントを入れ替えながら最適なチームを編成していくことになるでしょう。

意思決定プロセスの「説明できる化」

A2Aメッセージを基盤にすれば、エージェント同士の会話ログをもとに、 意思決定のプロセスをダッシュボードやレポートとして可視化しやすくなります。

「なぜこのクリエイティブが採用されたのか」「なぜこのチャネル配分になったのか」といった問いに対して、 関係するメッセージをたどることで説明可能性を高めることができます。 これは、社内説明やステークホルダーとのコミュニケーションにおいても有用です。

マーケターの役割シフト:エージェントの「監督」としての視点

A2Aによるマルチエージェント時代のマーケターは、 自ら手を動かす部分が減る一方で、 「どんなエージェントを組み合わせ、どんなメッセージで仕事を依頼するか」 を設計する役割がより重要になります。

- エージェントの役割を定義し、適切なチーム編成を行う「監督」

- メッセージテンプレートを整備し、現場の知見をエージェントに伝達する「脚本家」

- エージェント同士の会話ログから学びを抽出する「編集者」

ツールの操作だけでなく、「エージェントと会話する力」そのものが新しいスキルセットになっていきます。

🧾まとめ:A2A時代のマーケターの立ち位置

本記事のポイントを、エージェントとの付き合い方という観点から整理します。

A2Aプロトコルは、単なる新しい技術キーワードではなく、 マーケティング組織とAIエージェントの関係を再設計するための「会話のルール」と捉えるとイメージしやすくなります。

- 複数のエージェントが連携する前提で、「依頼のしかた」を共通フォーマットとして整えることが重要です。

- オーケストレーター型・コンペ型・連鎖型などの協調アルゴリズムを、業務フローに合わせて組み合わせることができます。

- 導入ステップとして、ユースケースの整理・メッセージテンプレートの定義・Agent Cardのすり合わせ・ガバナンス設計を意識すると進めやすくなります。

- 将来的には、エージェントマーケットプレイスや意思決定プロセスの可視化など、マーケティングの働き方そのものが変化していきます。

- マーケターは、エージェントを「うまく使う人」から、「エージェントチームを設計・監督する人」へと役割が広がっていきます。

- まずは1つ、日々のルーチン業務を選び、「人同士がどんな会話で仕事を進めているか」を書き出してみる

- その会話をベースに、A2Aを意識したメッセージテンプレート案を作ってみる

- エンジニアやデータチームと共有し、「このフォーマットでエージェントを連携できないか」を相談してみる

小さなユースケースから始めることで、A2Aプロトコル時代のエージェント活用に、自然と慣れていくことができます。

❓FAQ:よくある疑問と押さえておきたいポイント

・Agent Card:エージェントのプロフィール・得意領域・入出力の整理

・Task:エージェントに依頼する仕事の単位(目的・制約・コンテキストを含む)

・Message:タスクを進めるための会話の一つひとつ(質問・回答・結果など)

本記事の内容は、公開されているA2A関連の技術ドキュメントや解説記事をもとに、マーケティング担当者向けに再構成したものです。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2025-08-29T190409.000-120x68.png)