イントロダクション:クリックのない世界への不可逆的な移行

デジタルマーケティングのエコシステムは、過去20年間で最も根本的な構造変革の只中にあります。かつて、情報の発見は「検索エンジンの青いリンク」を介して行われ、マーケターの主眼は検索結果ページ(SERP)の上位を獲得し、ユーザーを自社ドメインへと誘導する「トラフィックの獲得」に置かれていました。しかし、2025年現在、そのパラダイムは崩壊しつつあります。ユーザーの行動は「検索(Search)」から、AIとの「対話(Chat)」、そしてエージェントによる「実行(Act)」へと進化しており、情報の消費と意思決定のプロセスが根本から書き換えられています。

この変化は単なるユーザーインターフェースの変更にとどまらず、経済的なインパクトも甚大です。マッキンゼーの調査によれば、消費者の50%がすでにAIを活用した検索を行っており、2028年までに7,500億ドル規模の消費者支出がAI検索を通じて行われると予測されています。さらに、従来の検索エンジンからのトラフィックは、AIがユーザーの質問に対して直接回答を生成する「ゼロクリック検索」の増加に伴い、2026年までに25%減少するという予測もなされています。これは、従来型のSEO戦略に依存してきた企業にとって、由々しき事態を示唆しています。

しかし、これを単なる「トラフィックの喪失」と捉えるのは近視眼的です。むしろ、これは「影響力の場の移動」と解釈すべきでしょう。AIチャットボットや生成エンジン(Generative Engine)は、ユーザーの意図を深く理解し、膨大な情報の中から最適な回答を合成して提示します。このプロセスにおいて、自社のコンテンツがAIによって「信頼できる情報源」として認識され、引用されるかどうかが、新たな競争の主戦場となります。すなわち、マーケティングの勝敗は「クリック数」ではなく、AIの回答内における「シェア・オブ・ボイス(Share of Voice)」と「引用頻度(Citation Frequency)」によって決まる時代が到来したのです。

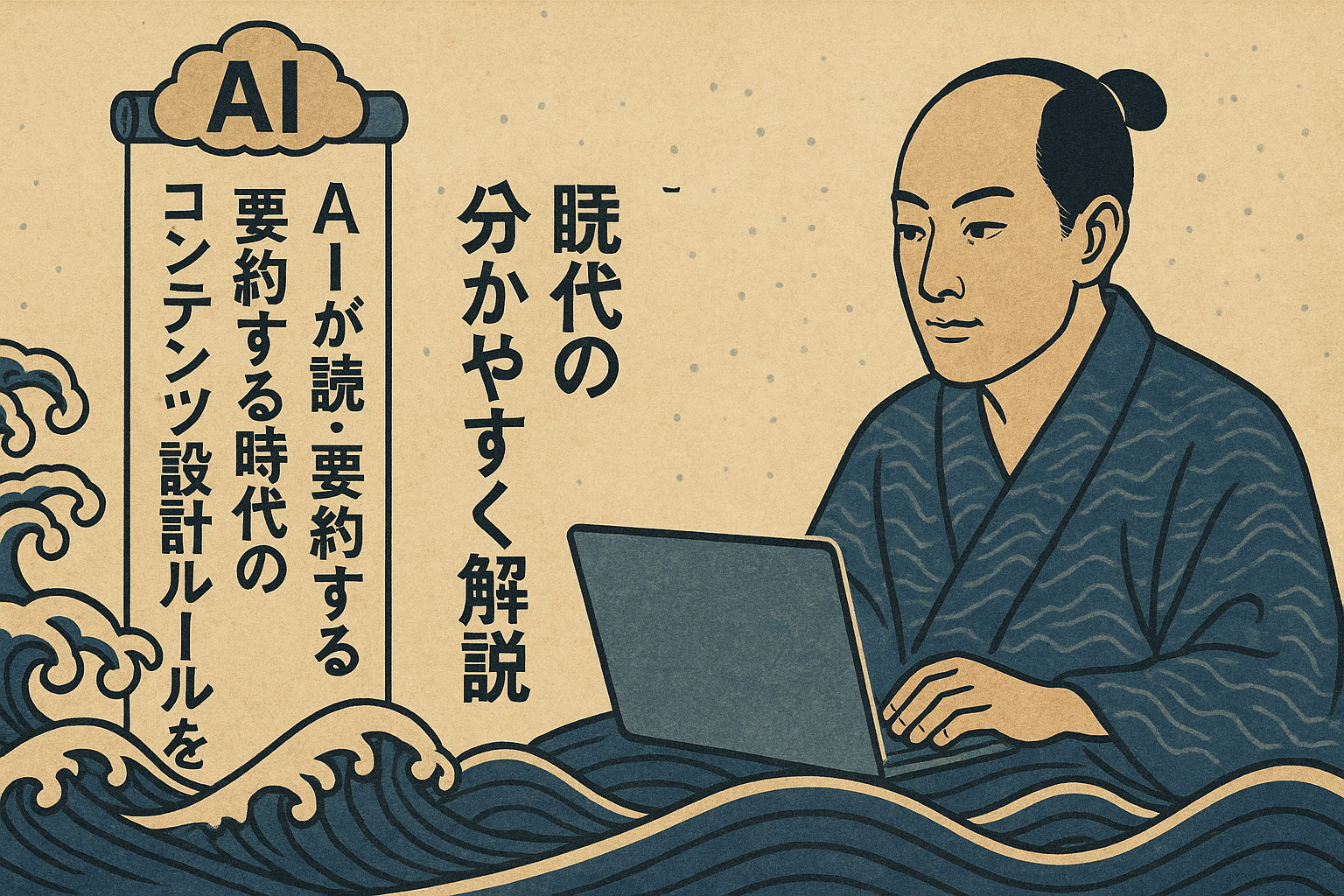

本レポートでは、SEO(検索エンジン最適化)から、GEO(生成エンジン最適化)、そしてLLMO(大規模言語モデル最適化)へと至る進化の道筋を体系的に解説します。AIがウェブ上のコンテンツをどのように「読み」、どのように「理解」し、どのように「再構築」するのかという技術的メカニズムを解き明かし、その理解に基づいた実践的なコンテンツ設計ルールと技術的実装方法を、1万字を超える詳細な分析を通じて提供します。

概念の再定義:SEO、GEO、LLMOの相互依存性

AI時代のマーケティング戦略を構築するためには、乱立する用語を整理し、それぞれの役割と相互関係を正確に把握する必要があります。SEO、GEO、LLMOは、しばしば別個の戦略として語られますが、実際には単一のシステム内で相互に依存し合うメカニズムとして機能しています。これらを個別の施策として分断するのではなく、包括的な「最適化のエコシステム」として捉える視点が不可欠です。

定義と役割の明確化

現代のデジタルマーケティングにおいて、以下の3つの概念は、コンテンツがユーザーに届くまでの異なるフェーズを担っています。

| 用語 | 定義 | エコシステムにおける役割 | 主要な対象 |

|

SEO (Search Engine Optimization) |

従来の検索エンジンがコンテンツを発見、クロール、インデックスするための技術的・編集的基盤整備。 |

発見(Discovery)の基盤。 AIもまた、Webをクロールして情報を収集するため、クローラビリティやサイト構造といったSEOの基本は、AI対策の前提条件となる。 | Google, Bing (Traditional) |

|

LLMO (Large Language Model Optimization) |

大規模言語モデル(LLM)がコンテンツを正しく解釈し、学習データや知識ベースとして取り込みやすくするプロセス。 |

理解(Understanding)の促進。 コンテンツを機械可読性の高い形式(チャンク)に分解し、意味的接続を強化することで、モデルが情報を正確に保持・再構成できるようにする。 | ChatGPT, Claude, Gemini (Models) |

|

GEO (Generative Engine Optimization) |

生成AI検索エンジン(AI Overview, Perplexity等)において、回答生成時にコンテンツが引用・推奨されるよう最適化する戦術。 |

推奨(Recommendation)の獲得。 権威性、事実性、構造化データに基づき、生成された回答内での可視性を最大化する。 | Perplexity, Google AI Overview, SearchGPT |

「ワイルド・ウェスト」化する検索市場と統合戦略

現在の状況は、かつてのSEO黎明期のような「ワイルド・ウェスト(未開拓地)」に例えられます。Google一強の時代は終わり、ユーザーはChatGPT、Perplexity、Claude、Geminiなど、複数のAIプラットフォームを使い分けて情報を探索しています。これらのプラットフォームはそれぞれ異なるアルゴリズムと情報処理プロセスを持っており、単一の対策では不十分です。

重要な洞察は、これらの戦略が「相互排他的」ではなく「補完的」であるという点です。例えば、強力なSEO(技術的な健全性と被リンクによる権威性)は、GEOにおける信頼性のシグナルとして機能します。一方で、LLMO(コンテンツの構造化と事実の密度)は、AIがそのページを「有用な回答ソース」として認識する確率を高め、結果としてSEOのランキング要因にも好影響を与えます(GoogleのAI Overviewへの採用など)。

したがって、マーケターは「SEOかAIか」という二項対立を捨て、「マシーン・ファースト(機械可読性優先)」のコンテンツ設計へとシフトする必要があります。人間にとって読みやすいコンテンツを作成することは依然として重要ですが、それ以上に「機械が構造と意味を誤解なく解釈できるか」が、可視性を左右する決定的な要因となります。

メカニズム解剖:AIはWebをどう「読み」・「処理」するのか

「AIに最適化する」とは、AIが情報を処理するプロセスに適合させることを意味します。従来の検索エンジンが「キーワードのマッチング」と「リンクグラフ」を重視していたのに対し、現代のLLMとRAG(検索拡張生成)システムは、「意味的類似性(Semantic Similarity)」と「情報の断片化(Chunking)」を通じてWebを理解します。この深層メカニズムを理解することが、表面的なテクニックを超えた本質的な対策への鍵となります。

RAG(検索拡張生成)の技術的フロー

現在、PerplexityやGoogle AI Overviewなどの主要なAI検索システムは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)というアーキテクチャを採用しています。LLM単体では学習データに含まれない最新情報や専門知識を持たないため(ハルシネーションのリスク)、RAGを用いて外部の知識ベース(Webインデックス)から情報を動的に取得します。

このプロセスは以下の3段階で構成されています。

-

検索(Retrieval): ユーザーのクエリ(プロンプト)をベクトル化(数値化)し、ベクトルデータベース内のWebコンテンツから、意味的に近い「情報の断片(チャンク)」を検索・抽出します。

-

拡張(Augmentation): 抽出されたチャンクを、元のプロンプトと共にLLMへの入力(コンテキスト)として組み込みます。

-

生成(Generation): LLMが提供されたコンテキストに基づき、自然言語で回答を生成・合成します。

ここで決定的に重要なのは、AIはWebページを「1枚のドキュメント」として読んでいるのではなく、ベクトル化された「チャンク(断片)」の集合体として認識しているという事実です。

チャンキング(Chunking)戦略とコンテンツ設計への影響

RAGシステムがWebページをインデックスする際、テキストは一定のルールに基づいて分割(チャンキング)されます。このチャンキングの方法が、コンテンツが検索されるかどうかに直結します。

-

固定サイズチャンキング(Fixed-Size Chunking): テキストを一定のトークン数(例:500トークン)で機械的に分割します。文脈が分断されるリスクがあります。

-

セマンティックチャンキング(Semantic Chunking): 意味のまとまり(段落やセクション)ごとに分割します。文脈が保持されやすく、検索精度が高まります。

-

再帰的チャンキング(Recursive Chunking): 見出し、段落、文といった階層構造に基づいて分割します。複雑なドキュメントに適しています。

洞察と対策:

多くのRAGシステムは、検索精度を高めるためにセマンティックな分割を試みます。もし、あなたのコンテンツが「明確な見出し(Hタグ)」や「論理的な段落構成」を欠いている場合、あるいは1つの段落に複数のトピックが混在している場合、AIは適切にチャンクを作成できず、ベクトル検索の網から漏れてしまいます。

逆に、「1つの見出し(H2/H3)の下に、1つの明確な回答が存在する」という構造は、AIにとって理想的なチャンクとなり、引用される確率が飛躍的に高まります。これを「パッセージ・ランキング(Passage Ranking)」への最適化と呼ぶこともできます。

ベクトル検索とエンベディング(Embeddings)

AIは言葉を理解する際、それらを高次元のベクトル空間にマッピングします(エンベディング)。「王様」と「女王」のベクトル距離が近いのと同様に、ユーザーの質問ベクトルと、あなたのコンテンツのチャンクベクトルが「近い」と判断された場合にのみ、情報は引き出されます。

このマッチング精度を高めるためには、コンテンツ内で使用される語彙や文脈が、ユーザーの検索意図(インテント)と意味的に一致している必要があります。キーワードを詰め込む(Keyword Stuffing)手法は、ベクトル空間における意味的なノイズとなり、かえって検索精度を下げる要因となります。代わりに、トピックの網羅性(Topical Depth)と、関連する概念の自然な結合(Semantic Coherence)が求められます。

マルチモーダルRAG:画像と動画の処理

最新のトレンドとして、テキストだけでなく画像や動画も検索対象となる「マルチモーダルRAG」が登場しています。AI(GPT-4VやGeminiなど)は画像を解析し、その内容をテキスト記述に変換したり、画像の特徴量をベクトル化して検索可能にします。

しかし、AIの画像認識能力は万能ではありません。画像が適切なコンテキスト(周囲のテキスト、キャプション、alt属性)なしに配置されている場合、AIはその画像の意図や内容を誤読する可能性があります。特に図表やグラフの場合、そのデータが示す洞察をテキストとして明記しなければ、AIはその情報を「知識」として取り込むことができません。

戦略的応用:AI時代のコンテンツ設計ルール(LLMOの実践)

メカニズムの理解に基づき、コンテンツ制作者が実践すべき具体的な設計ルールを解説します。これらは、従来の「人間にとっての読みやすさ」を維持しつつ、「AIにとっての処理しやすさ」を最大化するためのメソッドです。

ルール1:アンサーファースト(Answer-First)構造と逆ピラミッド

AIは冗長な前置きを嫌います。RAGシステムは、質問に対する回答が含まれている可能性が高いチャンクを優先的に取得しようとします。したがって、コンテンツはジャーナリズムにおける「逆ピラミッド型」構造を採用すべきです。

-

H2/H3見出し: ユーザーの具体的な質問(クエリ)を反映させる(例:「LLMOとは何か?」「RAGのメリットは?」)。

-

直後の段落(TL;DR): その質問に対する直接的で包括的な回答を、最初の50〜100単語(日本語なら150〜300文字程度)で提示する。

-

詳細部分: その後に、背景、データ、事例、補足説明を展開する。

この構造により、AIは最初の段落を「完璧な回答チャンク」として認識し、要約や引用のソースとして採用しやすくなります。結論を先延ばしにする従来のブログスタイル(「いかがでしたか?」形式)は、AI時代においては致命的です。

ルール2:リストと構造化データの活用(Liftabilityの向上)

AIにとって、箇条書き(リスト)や表(テーブル)は、情報を抽出するための最も効率的なフォーマットです。散文の中に埋もれたデータは、AIが見落とす(抽出に失敗する)リスクがあります。

フォーブスの記事によると、箇条書き形式の要点は、密集した散文に比べて引用頻度が2倍になるというテスト結果もあります。

-

手順やステップ: 番号付きリスト(

<ol>)を使用する。 -

比較やスペック: HTMLテーブル(

<table>)を使用する。AIはテーブル構造を認識し、比較回答の生成に直結させます。 -

要約ブロック: 記事の冒頭や各セクションの終わりに、「重要なポイント」を箇条書きでまとめる。

これを「情報の持ち出しやすさ(Liftability)」を高めると表現します。AIが情報を「持ち出し」やすくすればするほど、あなたのブランドが回答に表示される確率は高まります。

ルール3:E-E-A-Tの強化と「一次情報」化

AIモデルは、情報の信頼性を評価するために、情報源の権威性(Authority)と専門性(Expertise)をシグナルとして利用します(GoogleのE-E-A-T概念と類似)。

AIに選ばれるためには、他のAI回答が参照したくなるような「一次情報源」になる必要があります。

-

独自データの提供: 自社調査、統計データ、独自の実験結果など、他では得られない情報を公開する。

-

専門家の引用: 記事内に業界の権威や社内の専門家のコメントを含め、その人物のプロフィール(schema.orgでマークアップされたもの)を紐付ける。

-

引用の連鎖: 他の高権威サイトからバックリンクやサイテーション(言及)を獲得することは、依然としてAIにとっても「信頼の証」として機能します。

ルール4:プラットフォーム別最適化戦略

すべてのAIが同じ挙動をするわけではありません。主要なプラットフォームごとの特性に合わせた微調整が有効です。

| プラットフォーム | 特性 | 最適化のポイント |

| ChatGPT | 学習データ(過去の情報)とWeb検索(Bing)のハイブリッド。消費者向け、広範なトピックに強い。 | ブランドのエンティティ化。 大量の言及(Wiki、ニュース、SNS)を通じて、学習データ内にブランド知識を定着させる。会話形式のコンテンツが有効。 |

| Perplexity | リアルタイムWeb検索特化(RAG重視)。情報の出典(ソース)を明示することを最優先する。 | 学術的・専門的アプローチ。 明確な事実、データ、引用元リンクを含む高密度な記事。最新の情報を反映させる(Freshness)。 |

| Google Gemini / AI Overview | Googleのエコシステム(検索、マップ、Youtube)と統合。マルチモーダル処理に長ける。 | Google検索エコシステムの活用。 Googleビジネスプロフィールの充実、YouTube動画の最適化、Schema.orgの徹底的な実装。 |

| Claude | 長文脈の理解と要約に優れる。文章の質と文脈を重視。 |

文脈と論理性。 深い分析記事、論理的な構成、高品質な長文コンテンツ。アーティファクト(ドキュメント生成)として利用されやすい構造32。 |

技術的導入:AIインフラとしてのWebサイト構築

コンテンツの中身だけでなく、それを配信する技術的な「器」もまた、AI仕様にアップグレードする必要があります。ここでは、AIエージェントやクローラーに対する技術的なインターフェースの実装について解説します。

llms.txt の実装と仕様

llms.txt は、ウェブサイトがAIモデルやエージェントに対して、サイトの概要、コンテンツの構造、利用規約などを伝えるための新しい提案基準です。従来の robots.txt が「アクセスの制御(拒否)」を主眼に置いていたのに対し、llms.txt は「情報のキュレーション(案内)」を目的としています。

llms.txt の役割:

-

サイトの要約: サイトが何についてのものか、誰に向けたものかを簡潔に説明する。

-

主要リソースへの誘導: AIに学習・参照してほしい重要なページ(ドキュメント、製品ページ、FAQ)のリストを提供する。

-

Markdown形式: 人間にもAIにも読みやすいMarkdown形式で記述される。

実装のベストプラクティス:

-

ルートディレクトリに配置:

yourdomain.com/llms.txtでアクセスできるようにする。 -

簡潔な記述: 冗長な説明は避け、明確な要約とリンク集にする。

-

定期的な更新: サイト構造の変更に合わせて更新する。

-

llms-full.txtの活用: より詳細な全文コンテンツを提供したい場合は、llms-full.txtを作成し、そこへのリンクを含めることも推奨される。

記述例:

Project Name: My Marketing Blog

Summary: デジタルマーケティング、SEO、AI活用に関する専門的なガイドと最新ニュースを提供します。

Key Resources

-(/seo-geo-guide): 最新の検索エンジン最適化と生成エンジン最適化の比較解説

-(/tools-2025): 推奨マーケティングツール一覧(毎月更新)

-(/docs/api): 開発者向けAPIリファレンス

Usage Guidelines

AIによる要約および引用を許可します。引用時はリンクを含めてください。

robots.txt とAIクローラーの制御

llms.txt を導入したとしても、robots.txt の重要性は変わりません。むしろ、AIクローラーに対するアクセス制御はより戦略的になる必要があります。

多くの企業がAIによる無断学習を恐れてクローラーをブロックしていますが、これはGEOの観点からは「自殺行為」になりかねません。ブロックすれば、AI検索の結果にあなたのブランドが表示される機会を自ら放棄することになるからです。

推奨設定:

主要なAI検索エンジンのクローラー(GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended など)に対して、戦略的にクロールを許可(Allow)する設定を検討すべきです。機密情報や低品質なページはブロックしつつ、ブランドの信頼性を高める高品質なコンテンツは積極的に公開する「選択的公開」が求められます。

セマンティックHTMLとSchema.org(Agentic AX)

AIエージェントがWebサイト上の情報を正確に理解し、アクション(予約、購入、申し込み)を実行するためには、HTMLが意味的に構造化されている必要があります(Agentic AI Optimization / AAIO)。

-

セマンティックHTML:

<div>や<span>の乱用を避け、<article>,<section>,<nav>,<header>,<footer>,<time>などの意味を持つタグを使用します。これにより、AIはページのどの部分がメインコンテンツで、どの部分がナビゲーションや広告なのかを識別できます。 -

Schema.org(構造化データ): JSON-LD形式のスキーママークアップは、AIに対する「API」のような役割を果たします。「Product(製品)」「FAQPage(よくある質問)」「Organization(組織)」「Person(著者)」などのスキーマを実装することで、AIはテキストを解析せずとも、価格、在庫状況、著者情報などを直接データとして取得できます。これは、将来的な自律型エージェントがWebサイトを利用する際の基盤となります。

技術的障壁の排除

JavaScriptによる動的なレンダリング(Client-Side Rendering)は、一部のAIクローラーにとって処理が困難な場合があります。AIクローラーはGoogleボットほど高度にレンダリング処理を行わない場合があるため、重要なコンテンツはサーバーサイドレンダリング(SSR)または静的HTMLとして提供することが、確実なインデックスには有利です。また、ページの読み込み速度やモバイルフレンドリー性も、ユーザー体験だけでなく、AIのクロール効率の観点から重要です。

測定と分析:AI時代の可視性をどう追跡するか

トラフィック(セッション数)だけを見ていては、AI検索におけるブランドのパフォーマンスを把握できません。ゼロクリック時代には、新たなKPIと測定手法が必要です。

新たなKPI:シェア・オブ・ボイスと引用頻度

-

AIシェア・オブ・ボイス(Share of Voice): 特定のトピックやクエリにおいて、AIが生成した回答の中に自社ブランドが含まれる割合。

-

引用頻度(Citation Frequency): 回答のソースとして自社コンテンツへのリンクや言及が表示された回数。

-

センチメント分析: AIがブランドについて言及する際、それが肯定的か、中立的か、否定的か、あるいは事実誤認を含んでいるか。

-

エンティティ・アキュラシー: ブランド、製品、人物が正しい文脈と事実に基づいてAIに認識されているか。

測定ツールと手法

従来のSEOツール(Google Search ConsoleやAnalytics)では、これらの指標を直接測定することは困難です。そのため、AI検索に特化した新しい追跡ツールの導入が進んでいます。

-

専用ツール: Profound, Otterly.AI, Semrush (AI Visibility toolkit) などは、ChatGPTやPerplexityなどの主要なAIエンジンに対して自動的にプロンプトを送信し、ブランドの出現率やセンチメントを追跡する機能を提供しています。

-

手動サンプリング: 専用ツールがない場合でも、主要なキーワード(20〜30個)を選定し、定期的にAIチャットボットに入力して結果を記録することで、簡易的な傾向把握は可能です。

-

逆質問監査(Reverse-Interrogation Audit): AIに対して「[自社ブランド]の価格設定は?」「[自社製品]の競合は?」といった質問を投げかけ、AIが自社をどう認識しているか(あるいは誤解しているか)を定期的にチェックし、誤りがあればコンテンツを修正して再学習を促す手法も有効です。

未来展望:エージェント型AIと2030年へのロードマップ

現在の「人間がAIに質問して答えを得る」というフェーズは、過渡期に過ぎません。次は「自律型AIエージェント」が主役となる時代が到来します。

自律型エージェントの台頭と「マシン・カスタマー」

2026年から2030年にかけて、AIエージェントは単なる情報の検索だけでなく、タスクの実行(Execution)を担うようになります。Gartnerはこれを「マルチエージェントシステム」のトレンドとして予測しており、2028年にはB2B購買の大部分がAIエージェントによって仲介されるとしています。

これは「マシン・カスタマー(機械の顧客)」の登場を意味します。マーケティングの対象は、感情を持つ人間だけでなく、論理とデータに基づいて最適解を探すAIエージェントにも広がります。

AAIO(Agentic AI Optimization)への進化

SEO、GEOの次は、AAIO(Agentic AI Optimization)が焦点となります38。

Webサイトは「人間が見るためのカタログ」であると同時に、「エージェントがデータを取得し、APIを叩いて取引を行うためのインターフェース」へと進化しなければなりません。

具体的には、以下の準備が必要です。

-

APIの公開と整備: エージェントが在庫確認や注文を行えるAPIを提供する。

-

構造化データの深層化: 価格、仕様、納期などのデータをSchema.orgで詳細に定義する。

-

認証・セキュリティの標準化: エージェントが安全にアクセスできる認証プロトコルの採用。

2030年に向けて、ブランドは「検索される存在」から「エージェントのナレッジベースの一部」へと進化することが、生存と成長の条件となるでしょう。

まとめ

SEOからLLMOへの潮流は、デジタルマーケティングにおける不可逆的な進化です。しかし、恐れる必要はありません。AIは「魔法」ではなく「確率と論理に基づく情報処理システム」です。そのメカニズムを理解すれば、対策は可能です。

本レポートで示した「アンサーファーストなコンテンツ設計」「セマンティックな構造化」「llms.txtによる対話」は、AI時代における新たな標準(ニューノーマル)です。これらは、AIのためだけの施策ではありません。情報の透明性、構造の明確さ、信頼性の担保は、最終的には人間のユーザー体験(UX)をも向上させます。

アクションプランの要約:

-

コンテンツ構造の刷新: 逆ピラミッド型、リスト活用、明確な見出し構造により、RAGのチャンキングに最適化する。

-

技術基盤のAI対応:

llms.txtの実装、Schema.orgの拡充、AIクローラーの許可設定を行う。 -

測定指標の転換: トラフィック至上主義から脱却し、AIシェア・オブ・ボイスと引用品質を新たなKPIとする。

未来のWebは、人間とAIが共に情報を読み、理解し、行動する共生空間となります。今、コンテンツを「マシーン・フレンドリー」に設計することは、その未来における確固たるポジションを予約することと同義なのです。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2025-08-07T125207.460-120x68.png)

-2025-08-21T151513.615-120x68.png)