デジタルマーケティング担当者の皆さま、「AI」という言葉を聞かない日はないほど、急速に技術が浸透していますね。特に「AIエージェント」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。

しかし今、その一歩先を行く「エージェンティックAI(Agentic AI)」という新しい概念が、業界の注目を集め始めています。この二つ、名前はよく似ていますが、その本質は「便利な文房具」と「自ら考えて仕事を進めるアシスタント」ほど大きく異なります。

🤔 こんな「お悩み」ありませんか?

「生成AIツールを導入したけれど、結局AIの回答をコピーして、別のツール(メールソフトやMA)に貼り付ける作業が発生している…」

「AIは『指示待ち』で、こちらが細かく指示しないと動いてくれない。期待していたほどの業務変革に繋がっていない…」

もし心当たりがあるなら、それは貴社が「Gen AIパラドックス」と呼ばれる状態に直面しているからかもしれません。これは、AIツール(AIエージェント)を導入しても、業務プロセス全体が自動化されず、期待した成果が出ていない状況を指します。

エージェンティックAIは、まさにこの「分断されたプロセス」を繋ぎ、AIが「指示待ち」から「プロアクティブ(先回り型)」な存在へと進化する鍵となります。

この記事では、マーケティング担当者の視点から、エージェンティックAIの正体、AIエージェントとの明確な違い、そして導入で失敗しないための「3つの重要なポイント」を、専門的な内容を交えつつ、分かりやすく解説します。

💡 概要:AIエージェントとエージェンティックAIの違い

まず、この二つの言葉がなぜ混同されやすいのか、その定義から整理しましょう。この違いを理解することが、適切な技術選定の第一歩です。

まずは「AIエージェント」:指示されたタスクをこなす「専門ツール」🤖

「AIエージェント」とは、特定のタスクを実行するために設計された、自律的なソフトウェアプログラムを指します。ポイントは、その目的が「タスク特化型」であることです。

例えば、以下のようなものがAIエージェントに分類されます。

- Web上の情報を自動で収集する「クローラ」(検索エンジンのエージェント)

- 特定の条件で顧客にメールを送信する「ボット」

- CRMに蓄積された顧客データを要約する「機能」

これらはすべて、「何をすべきか」という人間の指示や、あらかじめ定義されたルールに基づいて動作します。非常に優秀な「専門ツール」ですが、決められた範囲の仕事しかできません。

次に「エージェンティックAI」:自ら考え、計画し、行動する「賢い司令塔」🧠

一方、「エージェンティックAI」は、「AIエージェント」の上位概念であり、特定のツールではなく「システム」や「エコシステム」全体を指す言葉です。

エージェンティックAIの最大の特徴は、LLM(大規模言語モデル)を「脳」として活用し、曖昧な「目標」を与えられると、それを達成するために自ら一連の行動を設計し、実行できる点にあります。

🔧 「ツールボックス」の例え

この違いを理解するために、GoogleやIBMの解説でよく使われる「ツールボックス」の例えが役立ちます。

- AIエージェント = ツールボックスの中の「ハンマー」や「ドライバー」といった個々の専門ツール。

- エージェンティックAI = それらのツール一式を使いこなし、「家を建てる」という目標を達成する「賢い大工さん」。

大工さん(エージェンティックAI)は、どのツール(AIエージェント)を、どの順番で使うかを自分で考え、計画し、実行します。

技術的には、エージェンティックAIは以下のサイクルを自律的に回すことで機能します。

- 知覚 (Perception): 環境やデータ(例:CRMのデータ、Webの反響)を収集・分析する。

- 推論 (Reasoning): LLMを使い、状況を理解し、潜在的な解決策を考える。

- 計画 (Planning): 目標を達成するための具体的なステップにタスクを分解する。

- 行動 (Action): 計画に基づき、適切なツール(AIエージェントやAPI)を呼び出してタスクを実行する。

- 内省 (Reflection): (ここが最重要)行動の結果を評価し、成功したか、失敗したかを学習する。そして、そのフィードバックを元に次の計画を自動で調整・改善する。

従来の自動化(AIエージェント含む)が「計画→行動」で終わっていたのに対し、エージェンティックAIは「内省(学習)」のループを持つことで、動的な状況変化に対応し、自己改善し続けることができます。

違いが一目瞭然!「AIエージェント」 vs 「エージェンティックAI」比較表

マーケティング担当者の視点で、両者の違いをまとめました。

| 特徴 | AIエージェント(専門ツール) | エージェンティックAI(賢い司令塔) |

|---|---|---|

| 役割 | 指示された単一タスクの実行 | 複数のタスクやエージェントの調整・編成 |

| 自律性 | タスクの「範囲内」で自律的に動作 | 「目標設定」や「計画立案」のレベルで自律 |

| 思考プロセス | 指示ベース、ルールベース | 計画 → 実行 → 内省(学習)のサイクル |

| スコープ | 単一ステップ、限定的 | 複雑なワークフロー、複数ステップ |

| マーケティングでの例 | 「Aさんにメールを送信する」ボット | 「AさんのLTV(顧客生涯価値)を向上させる」システム |

📈 利点:マーケティングを変革するエージェンティックAIの力

この「賢い司令塔」であるエージェンティックAIは、マーケティング業務にどのような変革をもたらすのでしょうか。それは単なる「効率化」に留まりません。

利点1:「反応型」から「プロアクティブ(先回り型)」なパートナーへ

最大の利点は、AIとの関係性が変わることです。従来のAIが、指示を待つ「受動的なツール」だったのに対し、エージェンティックAIは「目標志向のプロアクティブな仮想の協力者」として機能します。

例えば、これまではマーケターが毎日ダッシュボードを監視し、異常があれば手動で対策を考えていました。エージェンティックAIは、AIが自らダッシュボードの異常を検知し、原因を分析し、解決策(例:広告予算の調整)を実行し、その結果を人間に報告する、といった動きが可能になります。

利点2:複雑なマーケティングプロセスを「エンドツーエンド」で自動化

「Gen AIパラドックス」の原因となっていた「タスクごとの分断」を解消します。エージェンティックAIは、タスクではなく「ビジネスプロセス全体」の自動化を目的とします。

「新製品のリード獲得」という目標を設定すれば、関連する一連のタスク(ターゲットリスト作成、AIエージェントによるコンテンツ生成、広告配信、効果測定、CRMへのデータ反映)を、AIが一気通貫で管理・実行します。

利点3:高速な並列処理と実験による「運用の俊敏性」

従来のマーケティングオートメーション(MA)は、「Aが起きたらBを実行する」という線形的なルールに基づいていました。しかし、実際の顧客の行動は非線形で予測困難です。

エージェンティックAIは、ルールではなく「ゴール」に基づいて動くため、この予測不能な行動にも柔軟に適応できます。さらに、人間では不可能な速度と規模で、複数の施策を「並列処理」できます。これにより、5種類のA/Bテストではなく、1,000種類のパーソナライズド広告を同時に配信し、どれが最も効果的かをリアルタイムで学習・最適化するといった、圧倒的な「運用の俊敏性(アジリティ)」が手に入ります。

🧑💻 応用方法:マーケティング担当者のための実践ユースケース

では、具体的にマーケティングの現場でどのように活用できるのでしょうか。3つの代表的なユースケースをご紹介します。

ユースケース1:真の「1to1」を実現するハイパーパーソナライゼーション 🎯

従来のマーケティングでは「20代、男性、都内在住」といったセグメントで施策を分けていましたが、エージェンティックAIは「顧客セグメント=1」という究極のパーソナライゼーションを目指します。

AIが個々の顧客のリアルタイムの行動(例:どのページを見たか、どのメールを開封したか)、好み、文脈を分析。そして、その顧客だけに最適化されたWebサイトの表示、メールの文面、画像、CTAボタン、割引オファーを動的に生成し、最適なチャネルとタイミングで配信します。

ユースケース2:自律型キャンペーン・オーケストレーション 🎶

エージェンティックAIは、文字通りキャンペーンの「指揮者(オーケストレーター)」として機能します。

- ステップ1(企画): マーケターが「この調査レポートを元に、リード獲得キャンペーンを企画して」と指示します。

- ステップ2(実行): AIがレポート内容を分析し、キャンペーン計画を立案。そして、計画に基づき複数のAIエージェントを動員し、SEO最適化されたブログ記事、5日間のメールナーチャリングシーケンス、SNS投稿、さらには動画スクリプトまで、必要なアセット一式を自動で生成します。

- ステップ3(最適化): キャンペーン開始後、リアルタイムの反応(開封率、クリック率)を「知覚」し、最も効果の高いクリエイティブやチャネルに自動で予算を再配分します(「内省」と「行動」のサイクル)。

ユースケース3:CRM/MAツール(Salesforce, HubSpotなど)の「真の」覚醒 🔗

多くのマーケターにとって、CRMやMAツールは最も重要な顧客データの宝庫です。しかし、多くの場合、それらは「受動的なデータの入れ物」になってしまっています。

エージェンティックAIは、これらのツールの「インテリジェントなレイヤー」として機能します。AIがCRM/MAと常時連携し、蓄積されたデータをプロアクティブに処理します。

例えば、AIがCRMデータと顧客の行動パターンを分析し、「自律的に」リードを評価・認定(スコアリング)。営業担当者に引き渡すべき最適なタイミングと判断すれば、自動でSalesforceやHubSpot内にタスクを起票し、担当者に通知します。これはもはや「自動化」ではなく、「自律的なワークフロー調整」と呼ぶべきものです。

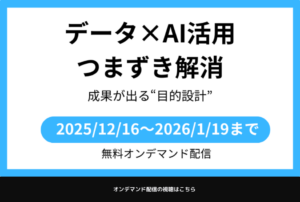

🚀 失敗しないための導入ポイント3選

エージェンティックAIの可能性に期待が膨らむ一方、その導入は従来のツール導入とは異なる視点が必要です。ここで失敗しないための「3つの重要なポイント」を押さえましょう。

ポイント1:「目的の明確化」と「スモールスタート」

最も多い失敗は、「AIで何かすごいことがしたい」という曖昧な動機で、最初から全社的な大規模導入を目指してしまうことです。

エージェンティックAIの導入は、技術プロジェクトであると同時に、業務改革プロジェクトです。まずは「AIで何ができるか?」ではなく、「自社の業務の、どの指標を改善したいのか?」という具体的な目的とKPI(評価指標)を明確に定義することがスタートです。

実践ステップ: まずは「現在、最も時間がかかっている手作業」や「効果測定が曖昧になっているプロセス」を特定しましょう。そして、その課題解決にスコープ(範囲)を限定したPoC(概念実証)から始める(=スモールスタートする)ことが、失敗のリスクを抑える鍵です。

ポイント2:「データ品質」と「既存システム連携」の準備

エージェンティックAIは魔法の杖ではありません。その賢い「推論」や「計画」は、良質な「燃料=データ」に基づいています。データが不正確だったり、サイロ化(分断)されていたりすれば、AIは誤った判断を下してしまいます。

また、AIが「行動」を起こすためには「手足」が必要です。その手足となるのが、CRM、MA、ERPといった既存システムと繋ぐための「API」です。

実践ステップ: 導入検討と並行して、「AIの学習に必要なデータは、どこに、どのような品質で存在するか?」「AIに接続を許可できるAPIは整備されているか?」という2点で、自社の「技術的な準備状況」を必ず監査しましょう。

ポイント3:「人間の新しい役割」の設計と「ガバナンス」

これが最も重要かつ、見落とされがちなポイントです。多くの場合、導入の最大の障壁は、技術的な課題よりも「組織・人間側」の課題です。

AIが「実行」を担うようになると、マーケターの仕事は「メールを送る」「レポートを作る」といった単純作業から、「AIに戦略的な目標を指示する」「AIの行動を監督・承認する」「AIのパフォーマンスを評価する」といった、より高度な役割へと変化します。

実践ステップ: AIを「管理・監督」するための新しいスキル(戦略的思考、プロンプト設計、AI倫理など)の学習をチームで開始する必要があります。そして、それ以上に重要なのが「ガバナンス」の設計です。

最重要:自律性のもたらす「新しいリスク」への備え

🔒 ガバナンスとセキュリティの課題

エージェンティックAIは「自律的」に動作します。これは、一度動き出すと、人間の承認なしに「異常検知 → 原因分析 → 対策実行」までを数秒で完了できることを意味します。

もし、AIの最初の判断が間違っていたらどうなるでしょうか? そのエラーが連鎖的にシステム全体に波及し、人間が介入する前に大きな損害(例:全顧客への誤った情報の発信、広告予算の全額投入)を引き起こすリスクがあります。

専門家の分析では、こうしたAIエージェント特有の脅威の多くは、従来のセキュリティ対策では検知が困難である可能性も指摘されています。

対策: 導入の初期段階から、「AIの行動を常に監視する仕組み」や、「重要な決定(例:予算執行、顧客への一斉送信)の手前では必ず人間の承認を挟む」といった「ヒューマン・イン・ザ・ループ(人間参加型)」のガバナンスルールを厳格に設計することが不可欠です。

(補足)気になる導入コストの目安は? 💸

導入コストは、目的と導入形態によって大きく異なります。

- SaaS型(ノーコード): 既存のツールを利用する形態。初期費用0〜10万円、月額1〜10万円程度が目安です。まずはここから試すのが現実的です。

- パッケージ導入型: 既存のパッケージを自社業務に合わせてカスタマイズする形態。初期費用30万〜100万円、月額5〜20万円程度が目安です。

- フルスクラッチ開発: 自社専用のシステムを開発する形態。あるB2B SaaSへの組み込み事例(ミドル規模)では、要件定義から実装、初期運用まで含めて合計820万円程度という見積もり例も報告されています。

まずは「ポイント1」で定めた目的に基づき、PoC(概念実証)としてスモールスタートし、投資対効果を検証しながら判断することが重要です。

🌍 未来展望:エージェンティックAIのその先へ

エージェンティックAIは、単なる一時的なブームではありません。これは、AIと人間の協働のあり方を根本から変える、より大きな変革の序章です。

専門家AIチームが協働する「マルチエージェント・システム」

現在主流の「単一の万能AI」では、複雑な現実世界のタスクを処理しきれないという限界も見え始めています。

その解決策として、複数の「専門AIエージェント」が協働する「マルチエージェント・システム」が注目されています。これは、人間のマーケティングチームと同じです。

🤖 AIマーケティングチームの例

- 「分析担当エージェント」が市場データを集める。

- 「戦略担当エージェント」がそのデータから計画を立てる。

- 「クリエイティブ担当エージェント」が計画に基づきコピーを書く。

- 「配信担当エージェント」が広告を最適配信する。

このように、AI同士がコミュニケーションを取り、チームとして複雑な目標を達成する未来が近づいています。

企業全体を賢くつなぐ「エージェンティックAIメッシュ」

このマルチエージェントの仕組みが、企業全体に網の目(メッシュ)のように張り巡らされた状態が、「エージェンティックAIメッシュ」という新しいアーキテクチャの概念です。

マーケティング部門のAIと、営業部門のAI、カスタマーサポート部門のAIが自律的に連携し、部門の壁を超えた「エンドツーエンドの顧客体験」を自動で最適化していく。エージェンティックAIは、そんな未来の「自律型組織」を実現するための核となる技術です。

✅ まとめ:ツールから「協働するシステム」へ

今回は、「AIエージェント」と「エージェンティックAI」の違い、そして導入のポイントについて解説しました。

「AIエージェント」が指示されたタスクをこなす「専門ツール」であるのに対し、「エージェンティックAI」は複数のツール(エージェント)を束ね、自ら計画・実行・内省(学習)する「賢い司令塔(システム)」です。

この移行は、従来の「ルールベースのMA」から、「ゴールベースの自律型マーケティング」への大きな転換点を意味します。

この強力なシステムを導入し、失敗しないための鍵は、以下の3点です。

- 目的の明確化とスモールスタート(PoCから始める)

- データとAPIの準備(AIの燃料と手足を整備する)

- 人間の役割の再定義とガバナンス(AIを監督する仕組みを作る)

AIとの「協働」はすでに始まっています。まずは、あなたのチームで「最も時間がかかっているが、本来AIに任せたい複雑なプロセス」は何か、特定することから始めてみてはいかがでしょうか。

🤔 FAQ(よくある質問)

一番の違いは「計画能力」と「内省(学習)能力」です。AIエージェントは「指示されたタスク」を実行するツールですが、エージェンティックAIは「曖昧な目標」を達成するために自ら計画を立て、実行結果から学んで計画を修正する「システム」である点です。

いいえ、逆です。MAやCRMは、AIが動くための「手足」と「情報源」として、より重要になります。エージェンティックAIは、MAツールに「賢い脳」をアドオンし、その潜在能力を最大限に引き出す「連携レイヤー」として機能します。

目的によります。既存のSaaSツールを利用するなら月額数万円から、自社のCRMと深く連携するカスタム開発なら数百万円規模まで様々です。まずはスコープを絞ったPoC(概念実証)から始め、効果を検証しながら投資を判断することをお勧めします。

ノーコード型やパッケージ導入型であれば、専門知識がなくても導入・運用が可能なツールが増えています。ただし、AIの能力を最大限に引き出すには、AIに的確な指示を出す「プロンプト設計」や、AIの行動を監督する「戦略的思考」が、マーケター自身に求められるようになります。

非常に重要な視点です。AIが自律的であるからこそ、意図しないエラーが連鎖的に拡大するリスクがあります。従来のセキュリティ対策では不十分な可能性も指摘されています。対策として、AIの行動を監視し、重要な決定は人間が承認する「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の仕組みをガバナンスとして組み込むことが不可欠です。

「IMデジタルマーケティングニュース」編集者として、最新のトレンドやテクニックを分かりやすく解説しています。業界の変化に対応し、読者の成功をサポートする記事をお届けしています。

-7-320x180.png)

-2025-11-14T120031.477.png)

-2025-08-07T170006.385-120x68.png)

-2025-11-14T111737.839-120x68.png)

-2025-11-14T132934.681-120x68.png)